Лопатка человека анатомия. Значение и толкование термина Лопатка

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ СТРУКТУР ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

В состав плечевого пояса, как известно, входят ключица и лопатка. Анатомическое строение ключицы достаточно простое - длинное S-образно изогнутое во фронтальной и сагиттальной плоскостях тело и два конца - акромиальный и грудинный. Первым из них ключица сочленяется с акромиальным отростком лопатки, вторым - с ключичной вырезкой грудины. Форма лопатки значительно более сложная. Основная ее часть - тело - плоская, с умеренной

выгнутостью в дорсальном направлении, имеет форму треугольника с основанием, обращенным краниально. Латеральный край тела лопатки значительно толще остальных ее отделов. В верхней его части находятся шейка и суставная ямка лопатки. Выше и ниже суставной ямки на латеральном крае тела лопатки имеются под- и над суставные бугорки. От верхней части тела лопатки отходят два отростка. Акромиальный отросток длинный и относительно прямой, направлен латерально, кверху и несколько вентрально. На конце его имеется суставная поверхность для сочленения с акромиальным концом ключицы. Второй отросток - клювовидный, отходящий от тела лопатки вертикально вверх, изогнут в средней своей части практически под прямым углом так, что верхняя его часть расположена почти горизонтально в направлении несколько кзади и латерально. На задней поверхности тела лопатки имеется узкий гребень, переходящий в латеральном направлении в основание акромиального отростка.

Плечевой сустав образуют суставная ямка лопатки и головка плечевой кости, которая имеет два бугорка - большой и малый, являющихся внутрисуставными образованиями. Головка плечевой кости отделена от ее тела слабовыраженной анатомической шейкой, несколько ниже которой находится хирургическая шейка. На заднелатеральной поверхности проксимальной трети плечевой кости имеется относительно плоская дельтовидная бугристость.

Критерием правильности соотношений лопатки и плечевой кости на рентгенограммах в задней проекции является проецирование нижнемедиального квадранта головки плечевой кости, выше нижнего края суставной ямки лопатки. На рентгенограмме в аксиальной проекции показателем правильности анатомических соотношений служит расположение переднего края суставной ямки лопатки на уровне границы передней и средней трети суставной поверхности головки плечевой кости. Форма суставной щели акромиально-ключичного сустава непостоянна, поэтому для оценки анатомических соотношений в нем не может быть использован такой универсальный показатель, как равномерность высоты рентгеновской суставной щели. Критерием правильности соотношений в этом суставе служит расположение на одном уровне нижних краев суставных поверхностей акромиального отростка и акромиального конца ключицы.

Лопатка. Показателями нормы в задней и боковой проекциях пространственного положения лопатки являются:

Расположение нижнего угла на уровне заднего отдела VII ребра;

Расположение медиального угла на расстоянии примерно 4 см от соответствующих боковых поверхностей тел позвонков;

Величина угла, образующегося при пересечении линий, проведенных через гребень лопатки и касательно к боковым поверхностям тел позвонков, равная 80-85°.

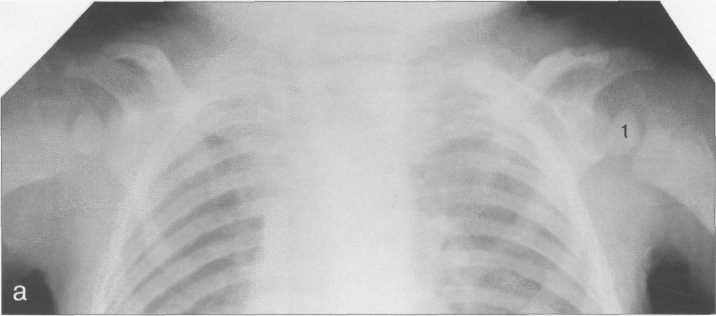

Рис. 19.13. Рентгенограмма плечевого сустава новорожденного.

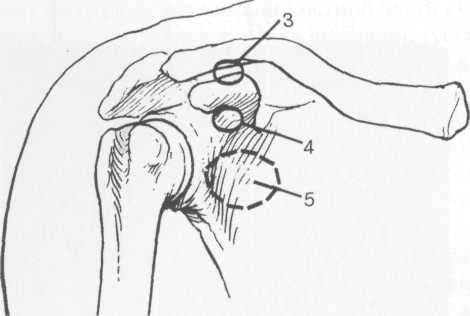

1 - проксимальный метафиз плечевой кости; 2 - область хрящевого проксимального эпифиза плечевой кости; 3 - акромиальный отростоклопатки; 4 - ключица; 5 - суставная впадина лопатки.

Рис. 19.14. Рентгенограмма плечевого сустава.

1 - ядро головки плечевой кости. 6 - 2 года:

1 - головка плечевой кости из двух ядер оссификации.

Грудино-ключичное сочленение и медиальная часть ключицы. Вертикальный размер грудинного конца ключицы значительно больше соответствующего размера ключичной вырезки грудины, причем разность этих размеров колеблется в достаточно больших пределах. В связи с этим показателем правильности анатомических соотношений в грудино-ключичном сочленении является, в первую очередь, прослежи-ваемость его рентгеновской суставной щели (на уровне нижней и медиальной поверхности конца ключицы), а также высота ее горизонтальной части не более 2 мм.

Этапы оссификации плечевого сустава

До 1 года. Ключица короткая, грудинный ее конец располагается на уровне латерального края ключичной вырезки грудины, акромиальный - на уровне латерального края суставной ямки лопатки. Контуры тела лопатки ровные, подсуставной и

надсуставной бугорки не выражены, углы тела лопатки, особенно нижний, закругленные. Акромиальный отросток лопатки короткий, его конец плавно закруглен, располагается на одном уровне с медиальным краем метафиза плечевой кости. Конец акромиального отростка и акромиальный конец ключицы разделяет широкий промежуток, равный высоте акромиального отростка. Клювовидный отросток лопатки отображается в виде костного образования округлой формы. Плечевая кость представлена только проксимальным метафизом, головка ее не выявляется. Контуры проксимальной трети плечевой кости ровные, дельтовидная бугристость не выражена (рис. 19.13).

От 1 года до 4 лет. Окостенение проксимального эпифиза плечевой кости начинается в возрасте 9-12 месяцев с появлением обычно двух одинаковых по размерам центров оссификации: одно располагается ближе к ее переднемедиальной поверхности, другое - к заднелатеральной. Грудинный конец ключицы окостеневает из многочисленных центров оссификации, появляющихся в возрасте примерно 4 лет. Контуры тела лопатки ровные, углы закругленные, под- и надсуставной бугорки не выражены. Проксимальная метаэпифизарная ростковая зона плечевой кости, в отличие от ростковых зон многих других трубчатых костей, в этот возрастной период

Глава 19

Рис. 19.15. Рентгенограммы плечевого сустава.

а - 1 3 лет. Прослеживается зона роста плечевой кости. 6-15 лет. Полная оссификация ядра эпифиза головки плечевой кости, в - взрослый:

1 - головка плечевой кости; 2 - анатомическая шейка плечевой кости; 3 - хирургическая шейка плечевой кости.

имеет неправильную форму и неравномерную ширину (рис. 19.14). Достоверное определение соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка возможно в отношении двух возрастных сроков - 1 года и 4 лет. Показателем такого соответствия у детей 1 года является наличие ядра окостенения головки плечевой кости, у детей 4 лет - наличие центров оссификации грудинного конца ключицы. В 5-8 лет происходит практически полное окостенение головки плечевой кости, грудинного конца ключицы и краев суставной ямки лопатки. Вначале происходит быстрое увеличение размеров переднемедиального ядра окостенения, затем заднелатерального ядра. Головка плечевой кости представлена двумя (иногда одним) неравномерными по величине ядрами окостенения, окруженными четкими замыкающими пластинками. После завершения окостенения головки плечевой кости, размеры и форма костных частей головки плечевой кости соответствуют размерам ее хрящевой мо-

дели. Окостенение краев суставной ямки лопатки начинается в возрасте 4,5-5 лет и также происходит из множественных центров оссификации, которые сливаются между собой примерно к 6-7 годам. На рентгенограмме грудино-ключичного сочленения прослеживается ядро окостенения грудинного конца ключицы. У детей 4,5-5 лет у латерального контура суставной ямки могут быть видны небольшие отдельные центры оссификации ее краев.

У детей 7-8 лет критерии оценки правильности анатомических соотношений плечевого сустава такие же, как у взрослых, а именно - проецирование нижнемедиального отдела головки плечевой кости выше нижнего края суставной ямки лопатки.

Таким образом, показателем соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка у детей 4 лет является наличие центров окостенения краев суставной ямки лопатки, у детей 6-7 лет - оссифицированность большей части головки плечевой кости и грудинного конца ключицы, у детей 7,5-8 лет - полная оссификация хрящевой модели головки плечевой кости, включая оба ее бугорка.

9-14 лет - период окостенения апофизов костей. Центры оссификации появляются в период с 11 до 13 лет с интервалами в несколько месяцев в такой последовательности: апофиз клювовидного отростка, нижний угол тела лопатки, конец акромиального отростка. Параллельно с окостенением апофизов заканчивается оссификация тела лопатки и акромиального конца ключицы (рис. 19.15 а, б).

В течение заключительного этапа формирования данного отдела костно-суставной системы (15-17 лет) происходит синостозирование ядра окостенения грудинного конца ключицы, апофизов лопатки и проксимальной метаэпифизарной ростковой зоны плечевой кости (рис. 19.15,6, в).

Нормальная анатомия плечевого сустава

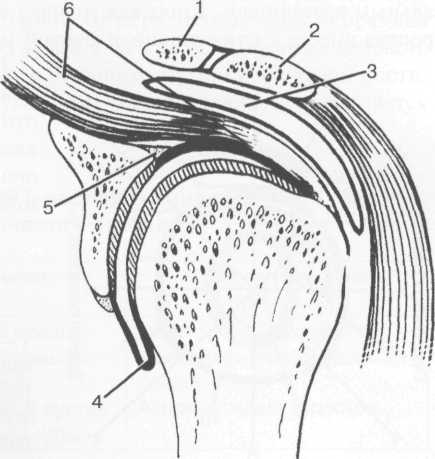

Плечевой сустав формируют головка плечевой кости, суставная впадина лопатки и прикрепляющиеся к ним сухожилия мышц, капсула сустава, связки. Акромиальный отросток лопатки и акромиальный конец ключицы образуют акромиально-ключичное сочленение. Головка плечевой кости значительно больше соответствующей ей суставной впадины: суставная впадина лишь на "/, покрывает головку плечевой кости. Площадь суставной поверхности впадины увеличивается за счет наличия фиброзного хрящевого кольца (суставной губы) (рис. 19.16).

Суставная капсула укреплена тремя суставно-плечевыми связками: lig. glenohumerale (верхней,

Рис. 19.16. Анатомия плечевого сустава.

1 - ключица; 2 - акромиальный отросток лопатки; 3 - подакромиальная сумка; 4 - аксиллярный карман суставной полости; 5 - край суставной губы; 6 - надост-ная мышца и ее сухожилие.

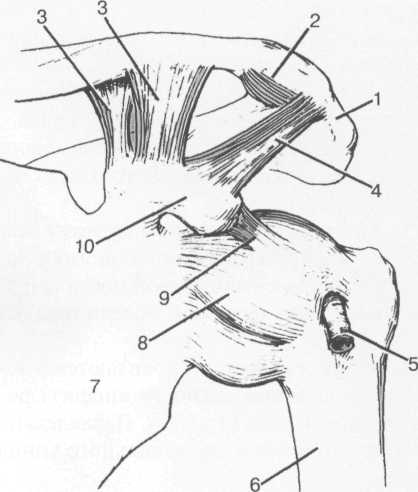

Рис. 19.17. Связки плечевого сустава.

1 - акромиальный отросток лопатки; 2 - lig. acromio-clavicularae; 3 - lig. coracoclavicularae; 4 - lig. cora-coacromiale; 5 - сухожилие m. biceps; 6 - плечевая кость; 7 - лопатка; 8 - капсула сустава; 9 - lig. coracohumeri; 10 - клювовидный отросток лопатки.

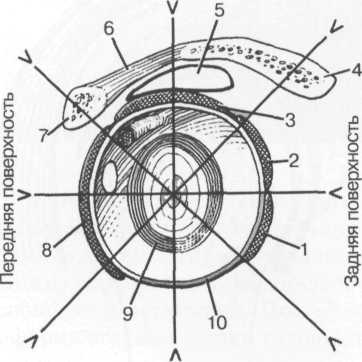

средней и нижней). Выше и ниже средней суставно-плечевой связки расположены два выпячивания суставной капсулы - верхний и нижний подлопаточные вывороты (recesseus subscapularis) (рис. 19.17). Фиброзный слой капсулы подкрепляется вплетающимися в него сухожилиями четырех мышц - так называемая ротаторная манжетка (рис. 19.18). В ротаторную манжетку входят следующие структуры: спереди - сухожилие подлопаточной мышцы (m. subscapularis), сверху - сухожилие надост-ной мышцы (m. supraspinatus), сзади - сухожилия подостной и малой круглой мышцы (т. infraspinatus). Недавно, частично с помощью МРТ, было выявлено, что надостная мышца состоит из двух частей.

Нижняя поверхность акромиального отростка лопатки, клювовидно-акромиальная связка и ключично-акромиальный сустав формируют надостный выход, или клювовидно-акро-миальную арку.

Проксимальный отдел длинной головки двуглавой мышцы (m. biceps) имеет сложное прикрепление. Местами прикрепления являются верхний суставной бугорок и верхние отделы суставной губы. Фиброзные волокна также натянуты к заднему и переднему отделам суставной губы и суставной капсулы. Сухожилие загибается кпереди, проходит через полость плечевого сустава, ложится в межбугорковую борозду плечевой кости, где оно окружено синовиальным влагалищем. Короткая головка двуглавой мышцы берет начало от клювовидного отростка вместе с клювовидно-плечевой мышцей.

Субакромиально-субдельтовидная сумка (b. subacro-miale) (рис. 19.19) располагается более поверхностно по отношению к ротаторной манжетке, под акромиально-ключичным суставом и дельтовидной мышцей. В норме она не сообщается с плечевым суставом. Она является самой большой сумкой и состоит из субакромиального и

Рис. 19.18. «Ротаторная» манжетка плечевого сустава.

1 - сухожилие малой круглой мышцы; 2 - сухожилие m. infraspinatus; 3 - сухожилие т. supraspinatus; 4 - акромиальный от-росток лопатки; 5 - субакромиальная сумка; 6 - lig. coraco-acromiale; 7 - клювовидный отросток; 8 - сухожилие m. subscapularis; 9 - суставная губа; 10 - фиброзная капсула.

Рис. 19.19. Суставные синовиальные сумки плечевого сустава.

I - bursa supraacromiale; 2 - субакромиально-субдельтовидная сумка (b. subacromiale); 3 - bursa coraco-claviculare; 4 - bursa subcoracoidea; 5 - bursa subscapularis.

субдельтовидного отделов, разделенных вырезкой. В 10% случаев субакромиально-субдельтовидная сумка под клювовидным отростком сообщается с подклювовидной сумкой. Внутрисуставной диск акромиально-ключичного сустава имеет клиновидную форму и расположен в верхней части суставной капсулы.

МРТ-анатомоя плечевого сустава

МР плечевого сустава в аксиальной плоскости. Надостная мышца (m. supraspinatus), которая располагается под углом в 40° к корональной плоскости, хорошо видна на аксиальных срезах. Центрально расположенные сухожилия берут волокна от переднего и заднего брюшка мышцы и характеризуются эксцентричным ходом под углом в 50° среди мышечных волокон. Оба мышечных брюшка и сухожилие прикрепляются к большому бугорку плечевой кости. Кроме того, более чем в 80% случаев центральное сухожилие мышцы также прикрепляется

Таблица 1 9.4

|

Аксиальная |

Косая корональная |

Косая сагиттальная |

|

плоскость |

плоскость |

плоскость |

|

Надостная мышца |

Сухожилия надостной мышцы |

Ротаторная манжетка |

|

Суставная губа |

Сухожилия подостной мышцы |

Клювовидно-акромиальная |

|

Суставная капсула |

Субакромиальная сумка |

|

|

Суставные плечевые связки |

Акромиально-ключичный сустав |

Акромиальный отросток |

Методические рекомендации для практических занятий Тема: «Визуальные методы диагностики в стоматологии. Лучевая анатомия полости рта, зубов, челюстей и черепа. Возрастная лучевая анатомия зубов и челюстей»Методические рекомендацииДиагностики в стоматологии. Лучевая анатомия полости рта, зубов, челюстей и черепа. Возрастная лучевая анатомия зубов и челюстей... изображения альвеолярных отростков B. височно-нижнечелюстной сустава C. изображения всей верхней челюсти D. краниографии... Ревизия #: Стр из 5 вопросы для вступительных экзаменов в резидентуру по специальности «лучевая диагностика»Документ... Лучевая анатомия почек и мочевыводящих путей. Лучевая анатомия и физиология желудка. Лучевая диагностика заболеваний желудка. Место лучевой ... синусы. Диафрагма. Лучевая |

Лопатка, левая; спереди

Лопатка, левая; сзади

Другой крючкообразный выступ - клювовидный отросток (processus coracoideus ) отходит от верхнего края лопатки, его окончание служит точкой прикрепления нескольких мышц.

Мышцы

К лопатке прикрепляются следующие мышцы:

- малая грудная (m. pectoralis minor ),

- клювовидно-плечевая (m. coracobrachialis ),

- передняя зубчатая (m. serratus anterior ),

- трёхглавая плеча (m. triceps brachii ) (длинная головка),

- двуглавая плеча (m. biceps brachii ),

- подлопаточная (m. subscapularis ),

- большая ромбовидная (m. rhomboideus major )

- малая ромбовидная (m. rhomboideus minor ),

- поднимающая лопатку (m. levator scapulae ),

- трапециевидная (m. trapezius ),

- дельтовидная (m. deltoideus ),

- надостная (m. supraspinatus ),

- подостная (m. infraspinatus ),

- малая круглая (m. teres minor ),

- большая круглая (m. teres major ),

- широчайшая спины (m. latissimus dorsi ) (некоторые пучки),

- лопаточно-подъязычная (m. omohyoideus ).

Поверхности

Рёберная

Рёберная , или вентральная, поверхность лопатки представляет собой широкую подлопаточную ямку.

Медиальные 2/3 ямки косо в верхнелатеральном направлении исчерчены немногочисленными гребешками, которые обеспечивают прикрепление к поверхности сухожилий подлопаточной мышцы. Латеральная треть ямки гладкая, она заполнятся волокнами этой мышцы.

Ямка отделена от позвоночного края ровными треугольными площадками у медиального и нижнего углов, а также нередко отсутствующим узким гребешком, который располагается между ними. Эти площадки и переходный гребешок обеспечивают прикрепление передней зубчатой мышцы.

На поверхности верхней части ямки находится поперечное вдавление, где кость сгибается по линии, проходящей под прямым углом через центр суставной впадины, образуя значительный подлопаточный угол. Изогнутая форма придаёт телу кости большую прочность, а нагрузка от позвоночника и акромиона приходится на выступающую часть дуги.

Дорсальная поверхность

Задняя поверхность лопатки выпуклая, она разделена на две неравные части массивным костным выступом - остью. Область над остью получила название надостной ямки, область под остью называется подостной ямкой.

- Надостная ямка меньшая из двух, она вогнута, гладка и с позвоночного своего края шире, чем с плечевого; медиальные две трети ямки служат точкой прикрепления надостной мышцы.

- Подостная ямка существенно больше первой, в верхней своей части, ближе к позвоночному краю, несколько вогнута; её центр выступает в виде выгнутости, а по латеральному краю проходит углубление. Медиальные две трети ямки служат точкой прикрепления подостной мышцы, а латеральная треть заполнена ею.

На задней поверхности близ подкрыльцового края заметен возвышающийся гребень, направляющийся вниз и кзади от нижней части суставной впадины к латеральному краю, примерно на 2,5 см выше нижнего угла.

Гребень служит для прикрепления фиброзной перегородки, отделяющей подостную мышцу от большой и малой круглых.

Поверхность между гребнем и подкрыльцовым краем, суженная в верхних своих двух третях, пересекается у центра желобком сосудов, предназначенным для огибающих лопатку сосудов; она служит для прикрепления малой круглой мышцы.

Её нижняя треть представляет собой широкую несколько треугольную поверхность, служащую местом прикрепления большой круглой мышцы, поверх которой скользит широчайшая мышца спины; последняя часто также некоторыми своими волокнами прикрепляется там же.

Упомянутые выше широкая и узкая части разделены косо проходящей от латерального края кзади и книзу по направлению к гребешку линией. К ней присоединяется фиброзная перегородка, отделяющая от других круглые мышцы.

Лопаточная ость

Ость (spina scapularis ) - это выступающая костная пластинка, пересекающая косо-медиально 1/4 дорсальной поверхности лопатки в её верхней части, и разделяющая над- и подостные ямки. Ость начинается от вертикального края гладкой треугольной площадкой и заканчивается акромионом, который надвисает над плечевым суставом. Ость имеет треугольную форму, уплощена сверху вниз, а её верхушка направлена к позвоночному краю.

Акромион

Акромион образует высшую точку плеча; это крупный вытянутый приблизительно треугольной формы отросток, уплощённый в переднезаднем направлении, выступающий в начале латерально, а затем изгибающийся кпереди и кверху, надвисая над суставной впадиной.

Его верхняя поверхность, направленная вверх, кзади и латерально, выпукла и шероховата. Она служит местом прикрепления части пучков дельтовидной мышцы и почти целиком располагается подкожно.

Нижняя поверхность отростка вогнутая и гладкая. Её латеральный край толстый и неровный, образован тремя или четырьмя бугорками для сухожилий дельтовидной мышцы. Медиальный край короче латерального, вогнут, к нему прикрепляется часть трапециевидной мышцы, небольшая овальная поверхность на ней предназначена для сочленения с акромиальным концом ключицы.

Края

Лопатка имеет два края:

- Верхний край наиболее короткий и тонкий, вогнут; он продолжается от медиального угла к основанию клювовидного отростка. В латеральной части располагается глубокая полукруглая вырезка (вырезка лопатки), частично образованная основанием клювовидного отростка. Будучи покрыта верхней поперечной связкой, которая иногда может обызвествляться, вырезка формирует отверстие, пропускающее надлопаточный нерв. Соседняя часть верхнего края служит для прикрепления лопаточно-подъязычной мышцы.

- Латеральный край из трёх наиболее толстый; начинаясь от нижнего края суставной впадины, отклоняется книзу и кзади в сторону нижнего угла. Непосредственно под суставной впадиной находится небольшое около 2,5 см шероховатое вдавление (подсуставная бугристость), служащее местом прикрепления сухожилия длиной головки трёхглавой мышцы плеча; кпереди от неё проходит продольная борозда, которая занимает нижнюю треть края и является точкой прикрепления подлопаточной мышцы. Нижняя треть края, тонкая и острая, служит для прикрепления волокон большой круглой (сзади) и подлопаточной мышц (спереди).

Анатомия

Лопатка - плоская кость треугольной формы, расположена в толщ е мышц спины. В ней различают

две поверхности, три края и три угла. Реберная поверхность, facies costalis, вогнута и называется

подлопаточной ямкой, fossa subscapularis. Она выполнена подлопаточной мышцей, т. subscapularis.

Спинная поверхность, facies dorsalis, разделяется остью лопатки, spina scapulae, на два неравных

углубления: надостную ямку, fossa supraspinata, и подостную ямку, fossa infraspinata, в которых

берут свое начало надостная, m. supraspinatus, и подостная, m. infraspinatus, мышцы.

ОСТЬ лопатки идет от медиального края лопатки к латеральному, постепенно увеличиваясь в высоте, и заканчивается широким и уплощенным плечевым отростком, acromion. Участок, где ость лопатки переходит в плечевой отросток, получил название угла плечевого отростка, angulus acromialis. Передний край плечевого отростка несет гладкую суставную поверхность плечевого отростка, facies rticularis acromii, задневерхняя поверхность его шероховата и служит местом начала дельтовидной мышцы, m. deltoideus.

Верхний край лопатки, margo superior, тонкий и короткий, служит местом прикрепления мышцы,

поднимающей лопатку, m. levator scapulae. В наружной части верхнего края у основания клювовидного отростка расположена вырезка лопатки, incisura scapulae, где проходит надлопаточный нерв. Клювовидный отросток, processus coracoideus, начинается широким основанием от латерального отдела верхнего края лопатки и направляется вверх, а затем под углом поворачивает вперед и кнаружи. От него берет начало клюво-плечевая мышца, m. coracobrachialis; здесь также прикрепляются клюво-ключичная, клюво-плечевая связки и малая грудная мышца, m. pectoralis minor.

Медиальный край лопатки, margo medialis, истончен и обращен к позвоночнику. К нему прикрепляются передняя зубчатая, большая и малая ромбовидные мышцы, m. serratus anterior, т. т.

rhomboideus minor et major.

Латеральный край, margo lateralis, утолщ ен и служит местом начала круглой мышцы, m. m. teres major et minor.

На границе верхнего и медиального краев лопатки находится верхний угол, angulus superior, вершина которого закруглена.

Нижний угол, angulus inferior, утолщен, шероховат, так как к нему прикрепляются передняя зубчатая и ромбовидная мышцы.

На границе верхнего и латерального краев находится латеральный угол, angulus lateralis, который

представлен шейкой лопатки, collum scapulae, и суставной впадиной, cavitas glenoidalis. Последняя имеет сфе-

рическую поверхность. Над суставной впадиной и под ней располагаются соответственно надсуставной,

tuberculum supraglenoidale, и подсуставной, tuberculum infraglenoidale, бугорки.

От надсуставного бугорка начинается длинная головка двуглавой мышцы плеча, caput longum m. biceps

brachii, от подсуставного бугорка берет начало длинная головка трехглавой мышцы плеча, caput longum m.

triceps brachii.

Рентгенография лопатки производится в прямой задней и боковой проекциях.

Прямая задняя проекция. Укладка при выполнении рентгенограммы лопатки в прямой задней проекции

производится в положении больного на спине. Верхние конечности вытянуты вдоль туловища. Для того чтобы

изучаемая лопатка была расположена параллельно плоскости кассеты, противоположное плечо несколько приподнимают. Кассету располагают под областью лопатки.

Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к центру кассеты на область подключичной ямки.

Аналогичную рентгенограмму можно получить и при вертикальном положении больного.

Боковая проекция. Укладка при выполнении рентгенограммы лопатки в боковой проекции производится в положении больного на исследуемом боку. Подбородок максимально приведен к груди. Верхнюю конечность соответствующей стороны подкладывают под голову или выводят вперед. Туловище больного слегка наклоняют кпереди. Кассету располагают параллельно плоскости стола под областью лопатки. Верхний край

кассеты должен находиться выше верхнего угла лопатки. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете на выступающий верхний угол лопатки.

Акромиальный и клювовидный отростки изучают в аксиальной проекции плечевого сустава.

Рентгеноанатомический анализ

Прямая задняя проекция. На рентгенограмме в прямой задней проекции лопатка представлена треугольным образованием с четкими контурами (рис. 129).

Рис. 129. Рентгенограмма лопатки в прямой задней проекции.

1 - верхняя поверхность тела ключицы; 2 - нижняя поверхность тела ключицы; 4 - конический бугорок и трапециевидная линия; 5 - мозговая полость; 6 - плечевой конец ключицы; 10- верхний угол лопатки; 11- верхний край лопатки; 12 - клювовидный отросток; 12а - основание клювовидного отростка; 13-медиальный край лопатки; 14 -нижний угол; 15 - латеральный край; 16 - суставная впадина лопатки; 17- задний край суставной впадины; 18 - передний край суставной впадины; 19 - шейка лопатки; 20 -

подсуставной бугорок;21 - основание ости лопатки; 22- ость лопатки; 23 - плечевой отросток; 23а - рентгеновская суставная щель акромиально-ключичного сустава; 24 - головка плечевой кости; 25- анатомическая шейка плечевой кости; 26 - большой бугорок; 27- малый угорок; 28- хирургическая шейка плечевой кости; 29 - рентгеновская суставная щель плечевого сустава.

Верхний угол лопатки (10) с закругленной верхушкой обычно проецируется выше тела ключицы и плавно

переходит в верхний край ,"en":["fEXrPsGySKI","Q1kKgNix6sk","6G3TTSzXSNA","D3GVKjeY1FM","rPw2rUSLldg"],"de":["Prs_swhNhmA","Hu8PnexBps8","_Gc1oT5HxUU","_Gc1oT5HxUU"],"es":["BSTsQqFjQ-s","pVkUBZyeStc","BOeqn8pguLs","CABjkxTg3gk","tJnacUnazDw","tJnacUnazDw","tJnacUnazDw"],"pt":["tK075z5cKY0","BSTsQqFjQ-s","tK075z5cKY0","Vi77mT_Gr0o","3otEjnIcITI","-BRMsZ6yF5Y","Qd2Uo3PqDDs","wQ3k7FKzKo4","pL4wdxhx8-M","iyDv4kRCgd8","tK075z5cKY0"],"fr":["aixQP2gojOw","Sqbj93E41qY","Sqbj93E41qY","Sqbj93E41qY","5_RExa_aSEc","1r11K2fUT-U","mD1ci3YtLDg","WbzCJmg-Npw"],"it":["-q7cQJ6CPU8","-q7cQJ6CPU8"],"bg":["6FY0ipj0W2Y"],"pl":["oeG4fvB7qRY","oeG4fvB7qRY","9mgDi5Rvfdc","UhUEb4_fjns","oeG4fvB7qRY","oeG4fvB7qRY"],"ro":["NOHOS0makaQ","wtuM9aUYkpo"],"la":["BZLsxNWPKoY","Ti31Z5QPKlM"],"lt":["SEroYh5uoDk"],"el":["U1t93ahViuY"]}