Движение компоненты опорно двигательной системы. Некоторые сведения о двигательном аппарате человека. Актуализация опорных знаний

3. Техника производства меткого выстрела

Производство меткого выстрела требует от стрелка выполнения определенных действий: изготовки, прицеливания, задержки дыхания и спуска курка. Эти элементы тесно взаимосвязаны.

Для меткого выстрела прежде всего необходимо обеспечить наибольшую неподвижность оружия. Изготовка стрелка и должна придать наибольшую степень устойчивости и неподвижности всей системе "стрелок - оружие". Стрелок должен придать оружию строго определенное направление - навести его в цель. Это и достигается прицеливанием.

Это помогает предварительно вывести мышцы в первую очередь, что облегчает достижение желаемой перегрузки при интенсивной тренировке. Попытка провести динамическую силовую тренировку после интенсивной тренировки по тяжелой атлетике будет в значительной степени неэффективной.

Если вы работаете над повышением гибкости, то очень важно, чтобы ваши силовые упражнения заставляли ваши мышцы забирать суставы через весь диапазон движения. Сила и гибкость: Гибкость. . Возможно, что мышцы сустава станут слишком гибкими. По мере того как вы становитесь «более свободным» или более узким в определенном суставе, меньшая поддержка дается суставу его окружающими мышцами.

Мы знаем, что дыхание сопровождается ритмичным движением грудной клетки, живота и т.д. Для обеспечения наибольшей неподвижности оружия и сохранения направления, достигнутого во время прицеливания, нужно на время производства выстрела задержать дыхание. Чтобы произвести выстрел, стрелок должен нажать на спусковой крючок, причем плавно, не смещая наведенное в цель оружие. Но поскольку достичь полной неподвижности при изготовке невозможно, спуск курка приходится производить в условиях большего или меньшего колебания оружия. Поэтому нажимать на спусковой крючок нужно не только плавно, но и строго согласованно с прицеливанием. Разберем каждый из этих элементов производства меткого выстрела.

Чрезмерная гибкость может быть столь же плохой, как недостаточно, потому что оба повышают риск получения травмы. Как только мышечная мышца достигла абсолютной максимальной длины, попытка растянуть мышцу далее служит только для растягивания связок и чрезмерного напряжения на сухожилиях. Связки будут разрываться при растяжении более 6% от их нормальной длины. Сухожилия даже не должны удлиняться.

Отдел автоматизированного управления и системной инженерии Университета Шеффилда, Великобритания. Функциональная электрическая стимуляция является перспективным способом восстановления подвижности у лиц, парализованных из-за травмы спинного мозга. Для улучшения управления этой нелинейной системой изменения времени необходимы моделирование и идентификация параметров как пассивных, так и активных свойств соединения. Предполагается, что мышца состоит из двух компонентов: генератора активной силы и параллельных пассивных свойств. предполагаемые пассивные свойства мышц следует идентифицировать отдельно от активных свойств мышц, потому что легче учитывать пассивные силы упругости в качестве вклада в общий момент сустава.

3.1 Изготовка

Согласно правилам соревнований, в стрелковом спорте существуют определенные виды изготовки. При стрельбе из винтовки - лежа, с колена и стоя; при стрельбе из пистолета и револьвера - только стоя, с удерживанием оружия в свободно вытянутой руке.

Поскольку меткость стрельбы самым непосредственным образом зависит от степени неподвижности оружия, самое серьезное внимание нужно уделять подбору для себя такой изготовки, которая обеспечивает наибольшую устойчивость и неподвижность системы "тело стрелка - оружие". Кроме того, выполнение современных стрелковых упражнений зачастую требует производства большого количества выстрелов, а следовательно, и ведения длительной стрельбы. Поэтому очень важно подобрать такую изготовку, такую позу, при которой удерживание тела с оружием в одном и том же положении потребует наиболее экономичного расходования физических сил и нервной энергии.

Обычно совместное пассивное сопротивление моделируется как эластичный элемент, такой как торсионная пружина и вязкий элемент, такой как вращающийся затвор. Эти два сопротивления нелинейны, но вязкое сопротивление часто приближается к линейной функции угловой скорости соединения. Эти характеристики важны для оценки мышечной нагрузки или усталости во время движения, особенно в области биомеханики. Некоторые исследователи показали, что эти сопротивления эффективно влияют на движение.

Сегментная масса человеческого тела является элементарным инерционным параметром для кинетических анализов движения человека. Существует множество методов оценки свойств сегмента тела. В прошлом наиболее популярный подход, используемый для оценки параметров сегмента, основывался на данных, полученных от пожилых мужских трупов. Эта база данных весьма ограничена тем, что было изучено небольшое количество трупов. Были разработаны другие методы, в которых инерционные свойства непосредственно измеряются для индивидуума. используемое гамма-сканирование в качестве средства количественного распределения массы при анализе инерционных характеристик сегмента человеческого тела.

Несмотря на обилие возможных вариантов с частными отличиями в деталях, изготовка должна обеспечивать:

— необходимую степень равновесия системы "тело стрелка - оружие";

— равновесие системы с наименьшим напряжением мышечного аппарата стрелка;

— наиболее благоприятные условия для функционирования органов чувств, в первую очередь зрения и равновесия (вестибулярного аппарата);

Оба эти метода были многообещающими и широко использовались, но дали различное измерение массы сегмента, поскольку рассчитанные свойства могут сильно варьироваться в зависимости от используемого метода. Большинство анализов движения маятника зависят от линейной модели второго порядка для извлечения упругих и вязких моментов из зарегистрированных колебаний ноги.

В этой статье описан новый подход для оценки пассивных свойств коленного сустава параплегии на основе теста маятника. На основе этих экспериментальных и оптимизационных результатов предлагается нелинейная нечеткая модель, которая может быть использована для оценки пассивного вязкоупругого момента коленного сустава в зависимости от угла колена и скорости колена.

— условия для нормального функционирования внутренних органов и правильного кровообращения.

Поскольку для каждого стрелка характерны индивидуальные особенности - определенный рост, вес, пропорции тела, развитие мускулатуры, - естественно, не может существовать шаблона или универсального рецепта в изготовке. Поэтому стрелок должен сам, сообразуясь со своей комплекцией, подобрать наиболее выгодный для себя вариант изготовки. Однако не следует забывать, что существует ряд ограничений и требований, предъявляемых правилами соревнований к каждому виду изготовки.

Пассивное поведение коленного сустава зависит от упругого момента коленного сустава и вязкого момента. Информированное согласие было получено от субъекта. В этом разделе сначала дается процедура проведения теста маятника для получения экспериментальных данных. Во-вторых, вводятся уравнения движения для динамической модели нижней конечности. В-третьих, кратко описаны оценки параметров антропометрической инерции нижних конечностей. В-четвертых, оптимизирована нечеткая модель как пассивная вязкоупругость.

Маятниковый тест можно использовать для оценки пассивных свойств, таких как вязкость и моменты эластичности колена. Вязкоупругость представляет собой сочетание эластичности и вязкости и представляет собой пассивное сопротивление движению суставов, связанное со структурными свойствами суставной ткани и мышечно-сухожильного комплекса. Эластичность можно рассматривать как внутреннее свойство ткани, чтобы противостоять деформации, тогда как вязкость связана с когезионными силами между соседними слоями тканей.

Наиболее выгодный вариант изготовки приходится искать подчас долго. Поэтому, чтобы не вести бесплодных поисков, молодому стрелку нужно внимательно присматриваться к технике стрельбы ведущих стрелков и тщательно изучать ее, перенимать у них все ценное и полезное. Это поможет быстрее достичь спортивного мастерства. И пусть не смущают молодого спортсмена отдельные временные неудачи. Если, например, внешне воспроизводя изготовку ведущего спортсмена, новичок сразу не достигнет желаемых результатов, то это естественно, так как внешне скопированная форма изготовки не может сразу же соответствовать внутреннему содержанию ее, то есть той совершенной согласованности в деятельности многих мышц, которую выработал опытный стрелок в процессе длительной тренировки. Однако правильная внешняя форма, рациональная поза не замедлит дать о себе знать, так как она будет способствовать дальнейшему, более правильному и быстрому формированию у молодого стрелка двигательных навыков, согласованности в работе двигательного аппарата, качеств, необходимых для достижения наибольшей стабильности системы "стрелок - оружие". Вместе с тем не следует слепо копировать тот или иной вариант изготовки.

Алгоритм генетической оптимизации используется для идентификации неизвестной вязкоупругости путем сведения к минимуму ошибки между данными, полученными экспериментально и с имитационной модели. Субъект сидел на стуле, который позволял нижней ноге свободно качаться, в то время как голеностопный сустав контролировался на 0 °. Наблюдалась рефлексивная или добровольная активация мышц, действующих на колене во время теста маятника, чтобы избежать влияния движений маятника.

Уравнения движения для динамической модели нижней конечности

Угол колена регистрировали с помощью электрогониометра до конечного положения. Показана установка электрогониометра. Инерционные и гравитационные моменты представлены математической моделью динамической системы нижней конечности на основе уравнений Кейна следующим образом.

Изготовку нельзя рассматривать как нечто постоянное, неизменное. Она видоизменяется, отражая взгляды на рациональный вид изготовки в различные периоды развития стрелкового спорта (см. рис. 112, 128, 145). Основываясь на изменениях, которые претерпевала изготовка, можно с уверенностью сказать, что и те варианты ее, которые в настоящее время считаются наиболее рациональными, также со временем в какой-то мере устареют. Поэтому повышение спортивного мастерства требует непрестанных поисков.

Оптимизация и оценка. Колебание конечности при маятниковом испытании. Показана нижняя конечная модель с условным обозначением углов. Антропометрические измерения длины нижней конечности были выполнены, как показано на рисунке. Антропометрические данные субъекта.

Оценка антропометрических параметров инерции

Динамика нижних конечностей сложна и менее четко определена, поскольку форма не состоит из простых геометрических форм. Действительно, даже расположение центра масс элементарных частей является неточным, а всесторонний анализ совместной кинематики чрезвычайно затруднен. Для количественной оценки динамики конечностей необходимы точные оценки антропометрических параметров инерции.

Несмотря на то что вопросам изготовки отведено в этой книге значительное место, это вовсе не должно служить поводом к переоценке ее роли в общем комплексе действий стрелка при производстве меткого выстрела. Хорошую, рациональную изготовку следует рассматривать лишь как средство к достижению наибольшей степени неподвижности системы "тело стрелка - оружие" во время стрельбы.

Моменты инерции являются фундаментальными параметрами, описывающими массовое распределение сегментов тела, которые входят во все вычисления с участием сегментных вращений. Методы, основанные на моделях геометрического сегмента тела и соответствующих антропометрических мерах, использовались при измерении момента инерции различных сегментов в трупах и живом предмете. Для определения момента инерции сегмента от динамического уравнения движения были применены различные процедуры. Нет единственного способа расчета момента инерции.

Оптимизация пассивных свойств. Наилучшее решение было сохранено, а остальные были отброшены до тех пор, пока не произойдет значительного изменения среднеквадратической ошибки после 165-го поколения. Реакция модели была проверена, и результат был показан. Результаты показали, что параметры модели были хорошо оценены и что соответствие между моделью и экспериментальными данными было хорошим.

В связи с тем, что мышечный аппарат и нервная система стрелка играют большую роль в обеспечении наибольшей неподвижности тела при изготовке к стрельбе, нужно хотя бы в общих чертах познакомиться с физиологическими основами двигательного аппарата человека, а также с основами биостатики человеческого тела.

3.1.1 Некоторые сведения о двигательном аппарате человека

Двигательный аппарат человека подразделяется на пассивный и активный. К пассивному относятся кости и связки, оказывающие сопротивление внешним силам, воздействующим на организм, за счет своих физических свойств. Активный аппарат - это система мышц, которые перемещают отдельные звенья тела относительно друг друга или закрепляют их в определенном положении.

Оптимизированное значение антропометрических параметров инерции

Ответы на маятниковый тест и ответ модели. Точность этих оптимизированных параметров антропометрической инерции была подтверждена повторным процессом оптимизации.

Оптимизированная нечеткая модель как вязкоупругость

Викоэластичность представлена нечеткой моделью. Показан трехмерный график, представляющий отображение от угла колена и угловой скорости колена до вязкоупругого момента. Этот график поверхности показывает нормализованные изменения вязкоупругости в зависимости от нормализованного угла колена и нормированной скорости.В осуществлении любого движения, в работе каждой мышцы обязательно участвует нервная система, управляющая всеми функциями организма.

Пассивный двигательный аппарат . Кости, их соединения составляют твердую основу человеческого тела - скелет. Он служит опорой для мягких тканей, в частности для прикрепления к нему мышц.

Присутствие нелинейностей вязкоупругости можно отметить на этой неровной поверхности по обеим углам. Долина для коленного угла между 5 и 1 дает высокую вязкоупругость может быть связана с высокой жесткостью вблизи расширенного коленного сустава. Валидация модели, возможно, является самым важным шагом в процессе моделирования. Модель и оптимизированные параметры, полученные в процессе оптимизации, были проверены с точки зрения согласованности и ошибки прогнозирования. Проводятся два разных подхода к обоснованности модели.

Для определения области предполагаемой применимости модели обычно требуются разные наборы условий эксперимента. Поэтому в первом процессе проверки модель проверяется с использованием другого набора данных, чем данные обучения. Чтобы избежать каких-либо изменений в фактической установке, данные валидации получают в том же экспериментальном порядке, но с другим начальным углом коленного сустава. Показаны ответы оптимизированной модели и новые экспериментальные данные. Отмечается, что они согласуются друг с другом.

Подвижное соединение большинства костей дает им возможность перемещаться относительно друг друга. Прикрепленные к костям мышцы, сокращаясь, закрепляют отдельные части скелета или же, наоборот, приводят их в движение. Таким образом, костно-мышечная система обеспечивает сохранение различных положений тела в пространстве, а также всевозможные движения.

Нечеткая поверхность нормированного вязкоупругого момента. Во-вторых, оптимизированные сегментные массы проверяются повторением одного и того же процесса оптимизации еще четыре раза. Результаты оптимизированных антропометрических параметров инерции из разных симуляционных прогонов демонстрируют приемлемую повторяемость с небольшим разным различием между собой с небольшим стандартным отклонением. Поэтому можно сделать вывод, что полученные оптимизированные массы действительны.

Опишем простыми словами структуры движения

Движущее устройство состоит из трех различных структур. Это, во-первых, скелет, то один из них, группа различных суставов, и это мышцы. Мы можем сортировать эти три структуры на две разные группы. Когда-то у нас с каркасом и суставами был пассивный механизм движения, т.е. его собственное движение здесь невозможно. А потом, но мы можем видеть, что суставы с мышцами вместе являются частью активного опорно-двигательного аппарата, и это между мышцами и суставами, у нас есть движения, которые позволяют нам двигаться по миру.

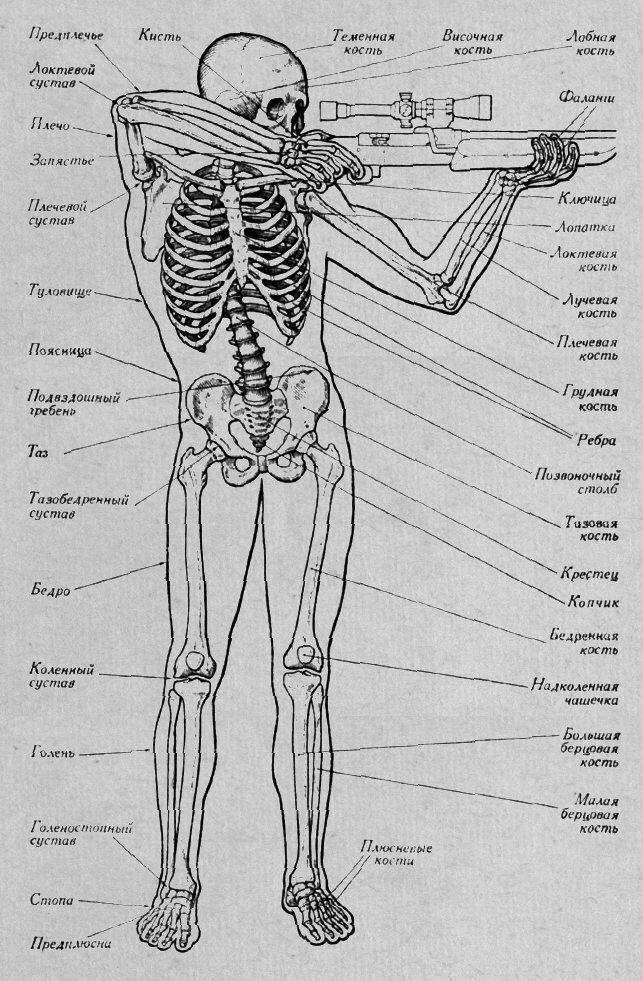

Насчитывается более 200 костей, соединенных различным образом между собой (рис.66). Основа скелета - позвоночный столб , состоящий из отдельных позвонков. Позвоночный столб имеет шейный, грудной, поясничный и крестцовый изгибы, которые делают его упругим и гибким.

Рис. 66 - Общий вид скелета человека

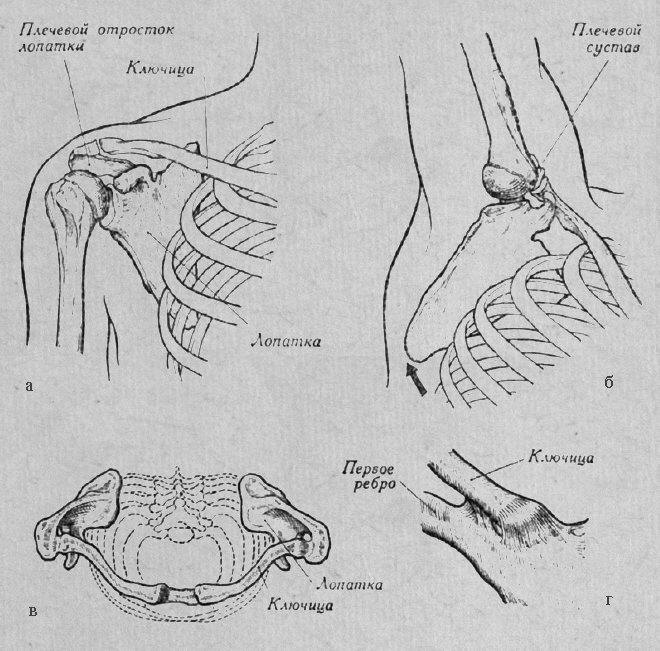

В верхней части спины расположены две плоские кости - лопатки, прикрепляющиеся к позвоночнику и ребрам только с помощью мышц. Каждая лопатка соединяется с ключицей, которая другим своим концом соединяется с грудной костью. Лопатки и ключицы, опоясывая верхнюю часть туловища, образуют так называемый пояс верхних конечностей, или плечевой пояс (рис. 67).

Рис. 67 - Кости плечевого пояса (по наблюдениям проф. М.Ф. Иваницкого):

а

- рука опущена; б

- рука поднята; в

- общий вид плечевою пояса сверху; г

- грудиноключичный сустав.

Поясом нижних конечностей является таз. Он состоит из крестца и неподвижно соединенных с ним двух тазовых костей. И лопатки, и тазовые кости имеют круглые впадины, куда входят соответственно головки плечевых и бедренных костей.

Соединения костей бывают непрерывные, полупрерывные и прерывные, или суставы . Большинство костей соединено между собой прерывно, подвижно, в суставах.

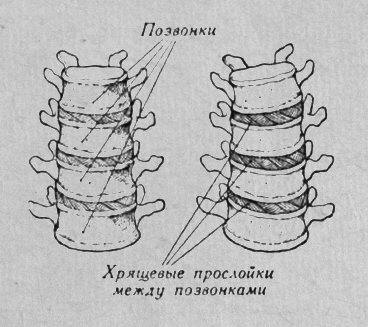

Небольшая подвижность костей достигается при помощи упругих хрящевых прокладок между ними. Такие хрящевые прокладки находятся, например, между отдельными позвонками. При сокращении мышц с той или другой стороны позвоночника хрящевые прокладки сжимаются и позвонки чуть-чуть приближаются друг к другу (рис. 68). Таким образом позвонки, особенно в области поясницы и шеи, могут наклоняться относительно друг друга. Весь позвоночник позволяет достигать значительного размаха в движениях и может сильно сгибаться вперед, назад, в стороны и скручиваться. Вместе с гибкостью позвоночник обладает прочностью, особенно при работе на сжатие.

Рис. 68 - Непрерывное соединение костей (при помощи хряща)

Учитывая это, а главное - ту особенность строения скелета, что плечевой пояс прикрепляется к грудной клетке и позвоночнику в основном с помощью мышц, приходим к следующему выводу: удерживать, например при стрельбе стоя, винтовку, имеющую значительный вес (до 8 кг), только за счет напряжения тех же мышц плечевого пояса нецелесообразно.

Стрелок должен стремиться придать телу такую позу, которая позволяла бы переложить тяжесть оружия и туловища в большей степени на позвоночник, чтобы скелет "работал" на сжатие. Это позволит удерживать оружие значительно меньшим напряжением мышц.

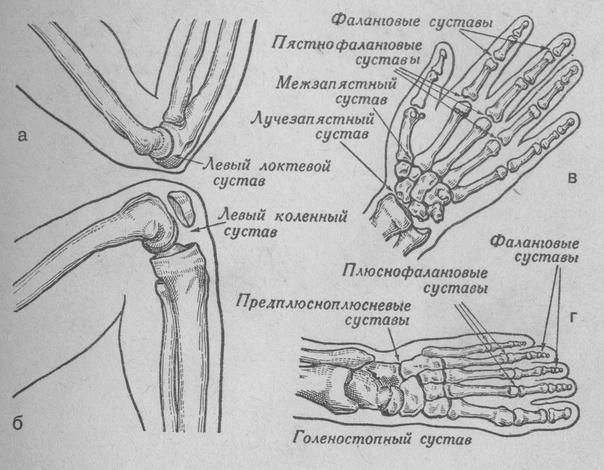

Наиболее подвижными соединениями костей являются суставы (рис. 69). Кости в суставе заключены в сумку, состоящую из очень плотной соединительной ткани. В толще сумки и вокруг нее находятся прочные и упругие связки. Края сумки вместе со связками прикрепляются к костям на некотором расстоянии от их соприкасающихся поверхностей и герметически закрывают полости сустава.

Рис. 69 - Прерывные соединения костей - суставы:

а

- левый локтевой сустав; б

- суставы левой кисти; в

- левый коленный сустав; г

- суставы левой стопы.

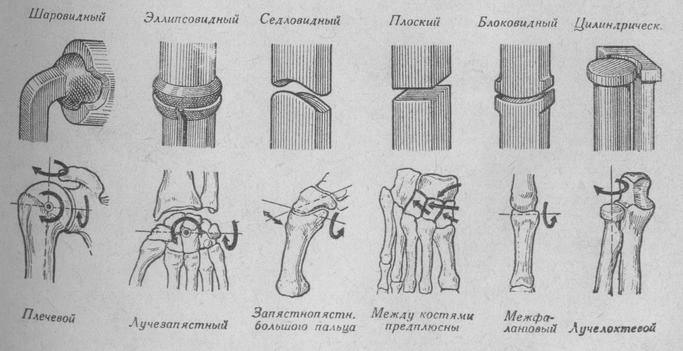

Характер движений в различных суставах неодинаков. Одни суставы допускают движения только в одной плоскости (например, сгибание и разгибание), другие - в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (сгибание, разгибание и отведение в сторону); третьи обеспечивают движение в любом направлении, например плечевой и тазобедренный суставы (сгибание, разгибание, отведение в сторону и вращение). Размах и направление движений зависят от формы суставных поверхностей, а также от расположения связок, ограничивающих движения. Обычно, сравнивая суставные поверхности с поверхностями геометрических тел вращения (шар, цилиндр и др.), суставы классифицируют по их форме (рис. 70).

Рис. 70 - Схема основных форм суставов (по Кану)

Поскольку каждый сустав имеет большее или меньшее количество связок, следует стремиться к тому, чтобы при изготовке к стрельбе спортсмен принимал такую позу, при которой закрепление подвижных звеньев тела в суставах достигалось не столько мышечным аппаратом, сколько с помощью включения в работу прочных и упругих связок: в силу своих физических свойств они практически неутомимы. Наиболее эффективное включение в пассивную работу связочного аппарата и обеспечивает достаточно жесткое закрепление суставов при минимальных мышечных усилиях - это одно из условий достижения наибольшей неподвижности системы "тело стрелка - оружие" во время стрельбы.

Активный двигательный аппарат . Мышцы, концами своими прикрепляющиеся к костям скелета, носят название скелетных.

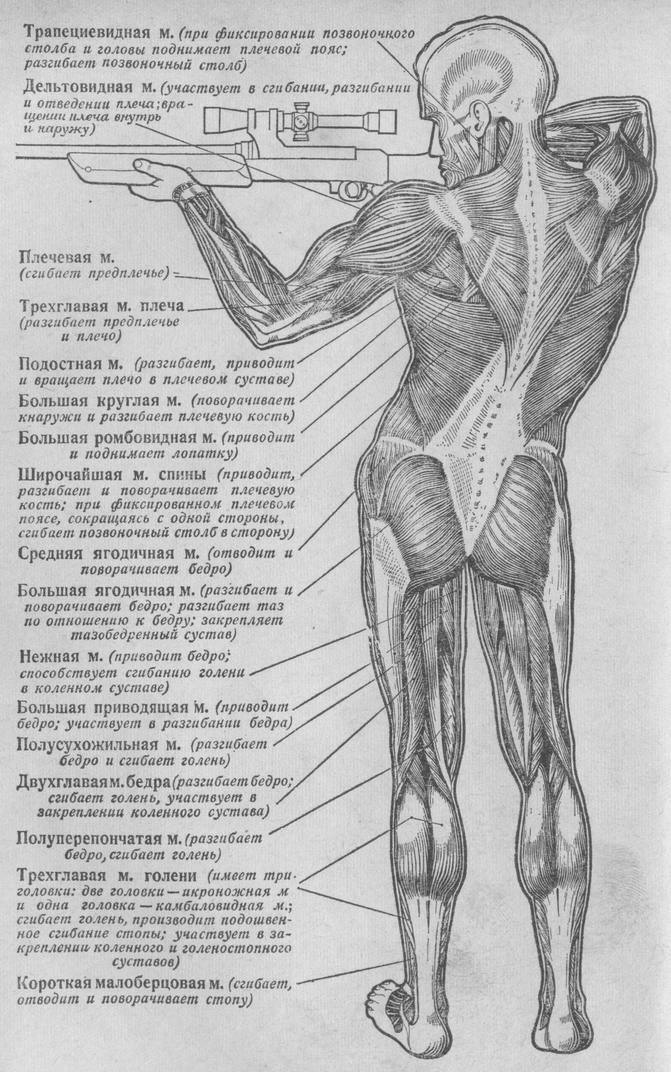

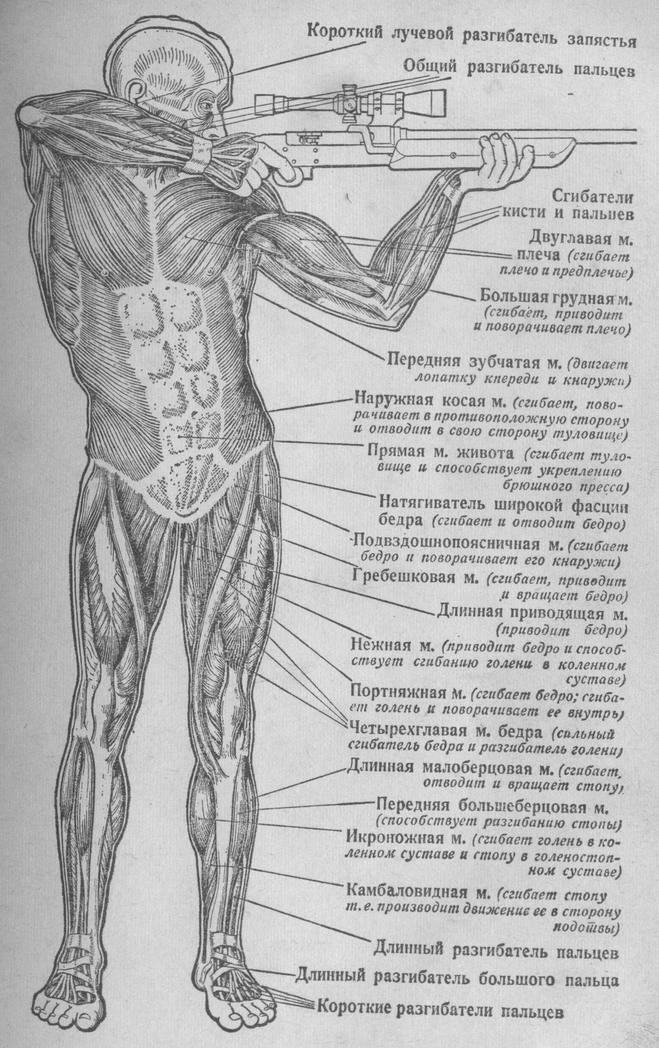

Вся скелетная мускулатура человека, удерживающая в различных положениях тело или приводящая его в движение, насчитывает более 600 мышц (рис. 71, 72).

Рис. 71 - Общий вид мышц человека сзади (при изготовке для стрельбы по мишени "Бегущий олень")

Рис. 72 - Общий вид мышц человека спереди

В результате сокращения мышц и развиваемого при этом напряжения происходит сближение мест их начала и прикрепления, что влечет за собой либо движение тела и конечностей, либо поддерживание их в определенной позе.

Скелетные мышцы покрыты тонкой упругой оболочкой, называемой фасцией. На концах мышца переходит в очень прочные белые тяжи - сухожилия, которые срастаются с надкостницей. Обычно оба конца мышцы прикрепляются к двум соседним костям, прерывно соединенным друг с другом. Однако во многих случаях сухожилия тянутся очень далеко, проходя через два или несколько суставов. Эти мышцы называют многосуставными. Такими мышцами являются, кстати, и мышцы - сгибатели пальцев. Не будучи полностью изолированными от других, соседних, они при сокращении, то есть при выполнении работы, могут привести в некоторое движение и кисть, и предплечье. Это может произойти, скажем, у недостаточно тренированных стрелков во время движения указательного пальца при нажатии на спусковой крючок.

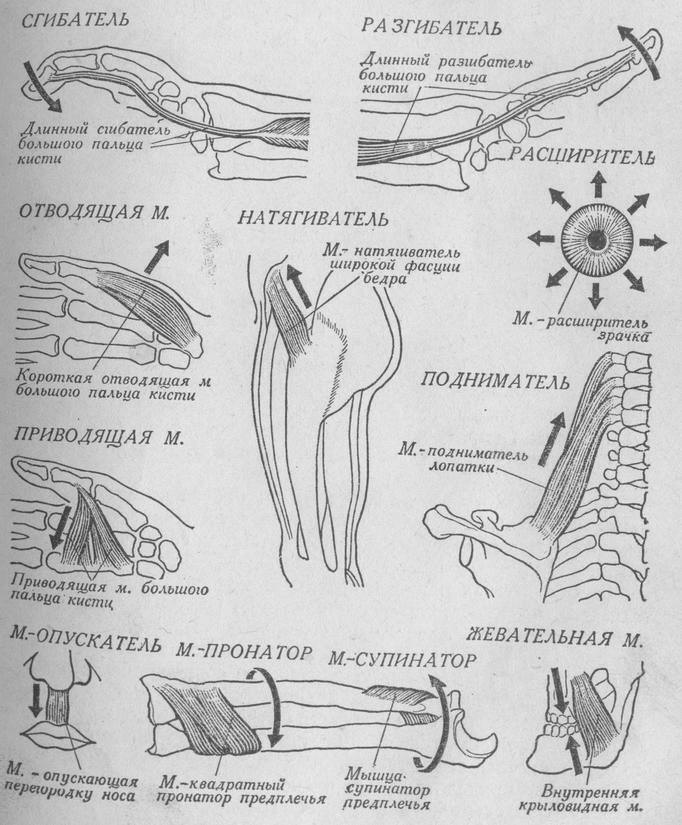

Мышцы классифицируют по ряду признаков: внешней форме, выполняемой работе, расположению в теле человека и т.д. (рис. 73). Один из крупнейших физиологов - П. Ф. Лесгафт предложил подразделять мышцы на два основных типа - сильные и ловкие. Мышцы сильные обычно имеют обширную площадь прикрепления к костям. Они могут проявлять большую силу при сравнительно малом размахе движения и небольшом напряжении, отчего и не так быстро утомляются. Мышцы ловкие, наоборот, имеют малую площадь прикрепления и большую длину. Они отличаются сравнительно малой силой, действуют с большим напряжением, отчего легко утомляются. Вместе с тем они осуществляют более тонкую работу.

Рис. 73 - Классификация мышц (по М.Ф. Иваницкому)

Вполне очевидно, что поза стрелка при изготовке должна быть такой, при которой закрепление подвижных звеньев тела достигается включением в работу наиболее сильных групп мышц; ловкие же мышцы, наоборот, должны быть загружены в наименьшей степени и поставлены благодаря этому в наиболее выгодные условия для своей работы.

Сокращаясь, мышцы принимают участие в различных движениях тела, прямо противоположных одно другому. Мышцы, принимающие участие в одном и том же движении и выполняющие в данном случае общую работу, называются синергистами .

Мышцы противоположного действия называются антагонистами . Например, мышцы, участвующие в сгибании кисти, являются антагонистами по отношению к мышцам, осуществляющим разгибание кисти.

Выполнение плавных движений возможно только при содружественной работе мышц-антагонистов. Во время работы мышцы одной группы выполняют действие преодолевающего характера, другой - уступающего. Без участия мышц-антагонистов мышцы-синергисты могли бы производить только порывистые движения. Нужно сказать, что движения малотренированных людей заметно отличаются от движений людей тренированных. Недостаточно тренированные мышцы-антагонисты включаются в работу слишком рано, что придает движениям несколько резкий, порывистый характер. Выполнение физических упражнений способствует тому, что мышцы становятся не только толще, но и эластичней.

В каждом движении участвует не одна группа мышц, а несколько содружественно действующих групп. Причем многие мышцы способны действовать отдельными частями то как синергисты, то как антагонисты.

Умение изолированно управлять какой-либо мышцей или даже отдельной ее частью приходит в процессе тренировок. Стрелку это особенно важно. Тренировкой можно выработать способность производить сокращение только мышц, которые необходимы для выполнения данного движения, и сохранять в расслабленном состоянии другие мышцы, не имеющие прямого отношения к выполнению этого движения.

Работа, осуществляемая мышцами при сокращении, подразделяется на два вида - статическую и динамическую.

Статическая работа мышц осуществляется при фиксации (закреплении) подвижных звеньев тела в суставах в том или ином положении. При статической работе мышцы длительное время напряжены.

Динамическая работа мышц производится при выполнении движений отдельными звеньями тела. Напряжение мышц при такой работе чередуется с расслаблением, сокращение - с растягиванием.

В промежутках между отдельными сокращениями мышца отдыхает, что способствует восстановлению того состояния, которое было до ее сокращения, и мышца вновь оказывается вполне работоспособной. Если какая-нибудь мышца работает непрерывно, то быстро наступает утомление; длительное сокращение мышцы может довести ее до состояния полного бессилия.

При изготовке к стрельбе, когда стрелку необходима наибольшая неподвижность тела, мышцы выполняют статическую работу, то есть наименее выгодную в отношении их утомляемости. Поэтому необходимо уделять большое внимание выбору темпа стрельбы, особенно длительной, чтобы перерывы между очередным прицеливанием и прикладкой (или вскидкой руки при стрельбе из пистолета) давали бы возможность мышцам в наибольшей мере восстанавливать свою работоспособность.

Свойства и строение мышечной и нервной ткани . Основное условие жизни - взаимодействие организма с окружающей средой. Такое взаимодействие осуществляется благодаря свойству живой материи реагировать на внешние воздействия. Процесс, возникающий в организме под влиянием воздействия на него внешней или внутренней среды, называется процессом возбуждения. Этот процесс лежит в основе любого движения, совершаемого организмом.

Нервная ткань обладает свойством возбудимости и проводимости, то есть при действии на нее раздражителей приходит в состояние возбуждения и проводит это возбуждение по нервному волокну. Мышечная же ткань отличается способностью сокращаться, укорачиваясь в длину и увеличиваясь в толщину, и вследствие этого развивать напряжение.

В теле живого организма различают поперечнополосатую и гладкую мышечные ткани.

Вся скелетная мускулатура образована из поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 74). Сокращение поперечнополосатой мышечной ткани происходит вследствие укорочения темных участков ее волокон.

Рис. 74 - Волокна поперечнополосатой мышцы

Структурной единицей мышцы является мышечное волокно. Имея в диаметре всего лишь 0,01-0,1 мм, мышечное волокно иногда достигает длины 10-12 см. Каждая мышца состоит из многих тысяч волокон.

Гладкая мышечная ткань встречается главным образом в стенках внутренних органов.

Мышцы теснейшим образом связаны с нервной системой. Это связь двусторонняя, осуществляемая посредством центробежных и центростремительных нервов (см. ниже); многочисленные окончания тех и других расположены в толще каждой мышцы.

Нервная ткань играет в живом организме исключительно важную роль; она образует нервную систему, которая управляет всей жизнедеятельностью организма, обеспечивает его взаимодействие с окружающей средой, осуществляет регуляцию функциональной деятельности всех органов.

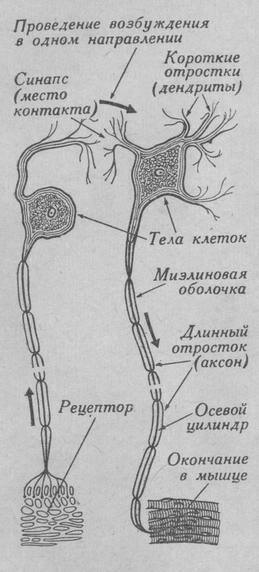

Структурной единицей нервной системы является нейрон - нервная клетка со всеми ее отростками (рис. 75). От тела нервной клетки отходят многочисленные короткие отростки - дендриты и один длинный отросток (у человека - до 1 м) - аксон. Нервная клетка дендритами соприкасается с другими нервными клетками, вступая с ними в контакт, так называемый синапс. Благодаря таким синаптическим контактам обеспечивается взаимосвязь в нервной системе. Аксон связывает тело нервной клетки с мышцей или каким-либо другим органом.

Рис. 75 - Нервные клетки с отростками:

а

- центростремительный (чувствительный нейрон); б

- центробежный (двигательный) нейрон.

На своем конечном участке аксон сильно ветвится, снабжая нервными окончаниями целую группу мышечных волокон или ткань других органов.

Существуют три вида нейронов.

Центростремительные , или чувствительные , нейроны; их окончания в мышце, коже и других органах связаны с воспринимающими нервными приборами - рецепторами, которые реагируют на поступающие из внешней или внутренней среды раздражения. Возникающее в рецепторах возбуждение передается по чувствительным нейронам в соответствующие отделы центральной нервной системы.

Центробежные , или двигательные , нейроны (мотонейроны); тела этих нервных клеток находятся в центральной нервной системе (в спинном или головном мозгу), а их аксоны далеко тянутся от них к мышцам или другим органам. Двигательные нейроны по своим аксонам с большой скоростью (до 120 м в секунду) передают от различных отделов центральной нервной системы к мышцам возбуждение, которое и вызывает сокращение мышечных волокон.

Вставочные нейроны целиком находятся в центральной нервной системе и осуществляют взаимосвязь чувствительных и двигательных нервных путей между собой, а также связь между различными областями центральной нервной системы.

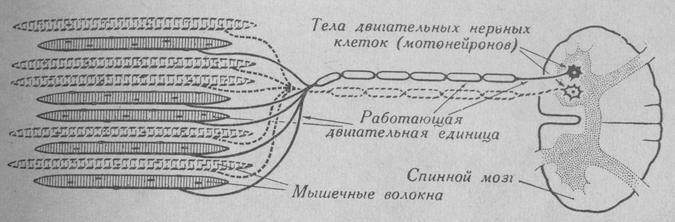

Мотонейрон и связанная с ним группа (в количестве 120-160) мышечных волокон представляет собой двигательную нервно-мышечную единицу (рис. 76). Такая двигательная единица работает как единое целое: возбуждение, передаваемое мотонейроном, приводит в действие всю эту группу волокон. Каждая мышца связана с несколькими сотнями и даже тысячами мотонейронов. При разных условиях деятельности нервных центров приводится в действие различное количество таких двигательных единиц, чем в основном и регулируется степень развития силы мышцей в ответ на действующее раздражение.

Рис. 76 - Схема строения двигательных нервно-мышечных единиц (работающих и в состоянии покоя)

Возбуждение в нервной и мышечной клетках имеет характер быстро нарастающей, а затем постепенно ниспадающей волны. Эта волна возбуждения получила название импульса. В естественных условиях жизнедеятельности организма следуют не одиночные импульсы, а серии их. Импульсы возбуждения, идущие к мышце, всегда следуют один за другим с большой быстротой (в организме человека - до 100 в секунду), в связи с чем мышечное волокно после каждого своего сокращения не успевает расслабиться. Это приводит к слиянию отдельных сокращений в одно длительное (тетанус). Таковы обычные сокращения скелетных мышц, которые мы наблюдаем при любых движениях тела или при закреплении его подвижных звеньев в суставах.

Если гладкие мышцы, обладающие сравнительно малой возбудимостью, сокращаются медленно (около 3 см в секунду), то поперечнополосатые, наоборот, легко возбуждаются и процесс сокращения в них происходит с большой быстротой (около 6 м в секунду). Следует иметь в виду, что в результате тренировки повышается не только сила скелетной мышцы, но и скорость ее сокращения. Сокращение и расслабление поперечнополосатой мышечной ткани, как правило, является процессом произвольным, то есть подчиняющимся нашей воле.

Нервная система организма подразделяется на периферическую и центральную.

Периферическая нервная система включает в себя многочисленные нервы, своего рода проводящие нервные пути, расположенные во всех частях тела и связанные с центральной нервной системой.

Нерв по внешнему виду представляет собой круглый или уплощенный тяж белого цвета. Он состоит из многочисленных нервных волокон, объединенных в пучки. По функции волокон нервы подразделяются на чувствительные (центростремительные), двигательные (центробежные) и смешанные.

Чувствительные нервы несут к центральной нервной системе импульсы от рецепторов различных органов и тканей. С помощью этой группы нервов осуществляется "информация" центральной нервной системы об изменениях, происходящих в окружающей организм среде или внутри него.

Двигательные нервы состоят из многочисленных длинных отростков двигательных нервных клеток; они передают из центральной нервной системы двигательные импульсы - "команды", вызывающие сокращение мышечных волокон.

Смешанные нервы . состоят из чувствительных и двигательных нервных волокон. Подавляющее большинство нервов периферической нервной системы являются смешанными. Импульсы возбуждения, следующие по одному нервному волокну, не переходят на соседние волокна. Поэтому каждая серия импульсов всегда доходит строго по назначению, точно по определенному "адресу".

В связи с малым расходованием химических веществ при возбуждении нервные волокна, входящие в состав периферической нервной системы, практически неутомимы.

Центральная нервная система представляет собой огромное скопление нервных клеток и состоит из головного мозга , находящегося в полости черепа, и спинного мозга , расположенного в позвоночном канале.

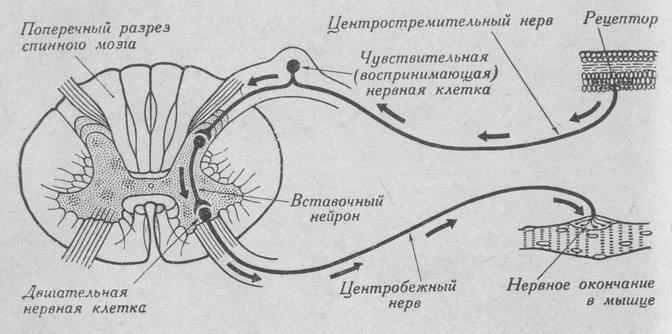

Следует знать, что нервная система осуществляет свою работу по принципу так называемого рефлекса (рефлекс - отраженное действие). Всякая ответная реакция организма на раздражение, поступающее из внешней или внутренней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы, называется рефлексом.

В основе любого рефлекса лежит проведение импульсов возбуждения от рецептора к исполнительному органу (мышце, железе и т.п.) через систему соединенных друг с другом нейронов. Путь по которому пробегают импульсы возбуждения, вызывающие рефлекторные действия, называется рефлекторной дугой.

В любой рефлекторной дуге можно выделить ряд последовательно связанных звеньев (рис. 77). Первое звено рефлекторной дуги - воспринимающие нервные окончания - рецепторы, расположенные в органах чувств и во всех других органах тела: мышцах, железах, сердце, легких и т.п.; второе - центростремительный (чувствительный) нерв, несущий возбуждение с периферии (от рецепторов) к центральной нервной системе; третье - какой-либо отдел центральной нервной системы, где возбуждение претерпевает сложное изменение; четвертое - центробежный (двигательный) нерв, несущий возбуждение от центральной нервной системы к той или иной мышце (органу); пятое звено - окончание центробежного нерва в исполнительном органе, производящем ответное действие.

Рис. 77 - Схема рефлекторной дуги

Вместе с тем при осуществлении любого движения характерна кольцевая рефлекторная связь . В процессе выполнения движения, чтобы точно его производить, все время необходимо многократно вносить промежуточные поправки (коррекции), которые осуществляются посредством обратной связи, несущей информацию от исполнительного органа (мышцы) в центральную нервную систему о фактическом выполнении данного движения. Сама рефлекторная дуга при этом как бы замыкается, превращаясь в рефлекторное кольцо (см. рис. 80). Этот важный механизм управления движениями был обнаружен советским физиологом Н.А. Бернштейном.

Проходя через разные отделы центральной нервной системы, каждая рефлекторная дуга благодаря вставочным нейронам связана и с высшим отделом центральной нервной системы - корой больших полушарий, поэтому последняя может "вмешиваться" в осуществление любого рефлекторного акта и соответственно регулировать его протекание.

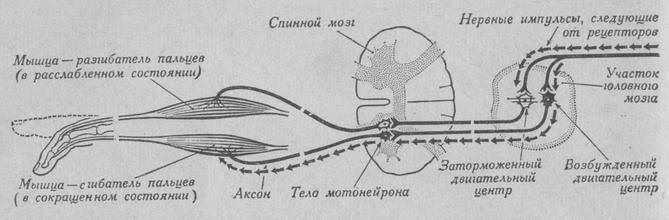

В повседневной жизнедеятельности организма в клетках центральной нервной системы постоянно взаимодействуют два основных процесса - возбуждение и торможение, они тесно связаны между собой, постоянно сосуществуют и сменяются одно другим. Непрерывная смена, взаимодействие процессов возбуждения и торможения обусловливают выполнение любого согласованного движения (рис. 78). Так, сгибание указательного пальца при нажатии на спусковой крючок происходит благодаря возбуждению нервных центров, посылающих нервные импульсы к мышцам - сгибателя пальца, и одновременному торможению (частичному) центров, связанных с мышцами-разгибателями. Если бы существовал только процесс возбуждения, согласованная деятельность организма, всевозможные движения, выполняемые им, были бы невозможны, так как процесс возбуждения в данном случае вызвал бы сокращение не только мышц-сгибателей, но и мышц-разгибателей; при такой совместной работе мышц-антагонистов сгибание пальца, а равно и любое другое движение вообще невозможно было бы осуществить.

Рис. 78 - Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе при выполнении какого-либо движения

Помимо огромного значения в координации деятельности нервных центров (а стало быть, и в координации движений) торможение играет еще важную охранительную роль, защищая нервные клетки от истощения, которое может наступить при длительном и сильном их возбуждении.

Процессы возбуждения и торможения в нервных центрах обладают определенной подвижностью и изменчивостью в смене друг друга, подчиняясь определенным закономерностям. Однако твердо установлено, что в процессе тренировки формируется более высокая подвижность процессов возбуждения и торможения, отчего у тренированного человека быстрота реакции значительно выше, чем у нетренированного.

Быстрота и точность любой двигательной реакции в большой мере зависит также от степени чувствительности анализаторов (органов чувств), принимающих участие в регуляции движения, в первую очередь двигательного и зрительного анализаторов. Так, неизбежное покачивание руки во время прицеливания при прочих равных условиях (стрельба из револьвера и пистолета) будет наименьшим в том случае, когда чувствительные приборы - рецепторы будут своевременно "информировать" центральную нервную систему о малейших изменениях положения руки, вслед за чем из соответствующих двигательных центров головного мозга будут поступать "команды" к нервным двигательным клеткам, ведающим сокращением мышц, возбуждая или затормаживая те или иные и тем самым регулируя положение руки. Следовательно, чем выше точность "работы" органов чувств, чем тоньше их различительная способность, тем быстрее и точнее происходит в центральной нервной системе анализ полученного раздражения, в связи с чем организм может более своевременно и точнее отвечать на него, в данном случае - соответствующим движением руки.

Анализаторы . Согласно учению И.П. Павлова, все органы чувств являются анализаторами. Каждый анализатор составляет единую систему, состоящую из трех разделов: периферического - воспринимающего аппарата (рецепторы); центростремительного нервного пути, по которому нервное возбуждение передается от периферии к центру; конечного мозгового отдела, находящегося в коре головного мозга. Кора больших полушарий головного мозга и сосредоточивает мозговые концы всех анализаторов. В связи с этим высший анализ раздражений происходит в коре головного мозга, где нервное возбуждение, поступившее из органа чувств, преобразуется в ощущение. Каждый орган чувств - анализатор воспринимает только определенный вид раздражения.

Итак, во всех органах имеются воспринимающие нервные окончания, или рецепторы, которые посылают центростремительные нервные импульсы в центральную нервную систему. Одни рецепторы расположены внутри тела и воспринимают раздражения, возникающие во внутренних органах, другие находятся у поверхности тела и воспринимают внешние раздражения. Рецепторы в связи с особенностями своего строения являются специализированными, приспособленными к возбуждению только определенными раздражителями: одни возбуждаются при раздражении светом, другие - звуком и т.д. В числе специализированных имеются и рецепторы, расположенные в вестибулярном аппарате, мышцах и сухожилиях, которые сигнализируют при каждом изменении положения тела и изменении напряжения в мышцах и сухожилиях. От работы этих анализаторов в большей мере зависят сохранение равновесия тела и регуляция сокращения скелетных мышц, в связи с чем они и должны представлять для стрелков наибольший интерес.

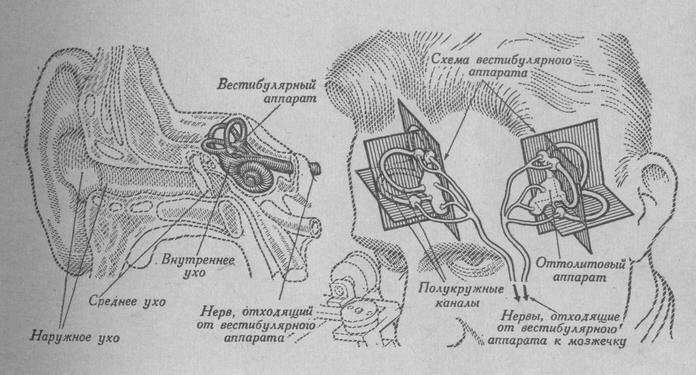

Вестибулярный анализатор - орган равновесия - обеспечивает определенное положение тела в пространстве и сохранение его равновесия. Периферический отдел этого анализатора - вестибулярный аппарат - расположен в височной части головы, во внутреннем ухе (рис. 79). Он состоит из отолитового аппарата и полукружных каналов. Отолитовый аппарат состоит из двух мешочков, на внутренней поверхности которых имеются чувствительные клетки, снабженные волосками. На волосках находятся маленькие комочки кристаллов извести - отолиты. Всякое изменение положения головы меняет натяжение волосков и тем самым возбуждает связанные с волосками окончания нервных волокон рецепторов. Порог различения вестибулярным аппаратом наклона головы и туловища в сторону составляет 1°, вперед и назад - 1,5-2°. Импульсы, идущие от отолитового аппарата, вызывают рефлекторные реакции, способствующие сохранению равновесия тела. От одного из мешочков отолитового аппарата отходят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях три полукружных канала, заполненных жидкостью - эндолимфой. При всяком движении головы находящаяся в них жидкость производит своим колебанием давление на чувствительные клетки, связанные с окончаниями нервных волокон. Возникающие при этом импульсы вызывают рефлекторные реакции, ведущие к сохранению равновесия тела при движениях. Таким образом, всякое изменение положения головы влечет за собой возбуждение рецепторов отолитового аппарата.

Рис. 79 - Схема вестибулярного аппарата

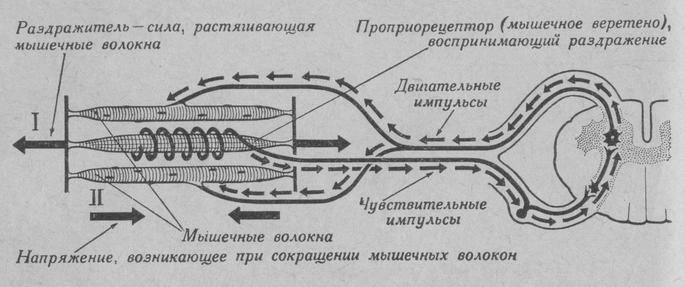

Двигательный (кинестетический или суставно-мышечный ) анализатор обеспечивает регуляцию сокращения скелетных мышц, играя тем самым важнейшую роль в координации (согласованности) движений.

Периферическая часть двигательного анализатора - проприорецепторы - заложена в толще мышц, сухожилиях и связках суставов. Их имеется несколько видов, отличающихся своим устройством. Большей частью проприорецепторы представляют собой разветвленное окончание чувствительного нерва, оплетающее в виде спиральки мышечное или сухожильное волокно. Другой, наиболее часто встречающийся вид проприорецептора - сложно устроенный специальный орган, называющийся мышечным веретеном (рис. 80); эти веретена в большинстве случаев находятся между мышечными волокнами, реже - внутри сухожилий. Сигналы с проприорецепторов, следуя по центростремительным (чувствительным) нервным волокнам, а затем по вставочным нейронам, достигают различных отделов центральной нервной системы, они достигают и коры больших полушарий, вызывая ощущение, называемое мышечным чувством , которым, как указывал еще И.М. Сеченов, сопровождается всякое движение звеньев тела и изменение в их взаиморасположении. На основании сигналов, следующих с проприорецепторов (в сочетании с сигналами, следующими с рецепторов вестибулярного, зрительного и других аппаратов), центральная нервная система непрерывно корректирует и согласовывает деятельность двигательного аппарата (о чем подробно будет сказано ниже).

Рис. 80 - Схема периферической (спинномозговой) регуляции мышечного тонуса

Кстати, следует отметить, что, по данным исследований (М.А. Иткис), точность воспроизведений движений в плечевом, локтевом и голеностопном суставах у стрелков существенно не отличается от способности дифференцировать движения лицами, не занимающимися спортом. Так, точность воспроизведения изготовки стоя в целом без прямого участия зрения (при закрытых глазах) через 30-60 сек. после прицеливания снижается в среднем на 95%, в том числе и у многих опытных стрелков. Полученные данные свидетельствуют о том, что суставно-мышечная чувствительность у стрелков находится на недостаточно высоком уровне (см. рис. 96) и что ее необходимо всемерно развивать с помощью специальных подготовительных упражнений.

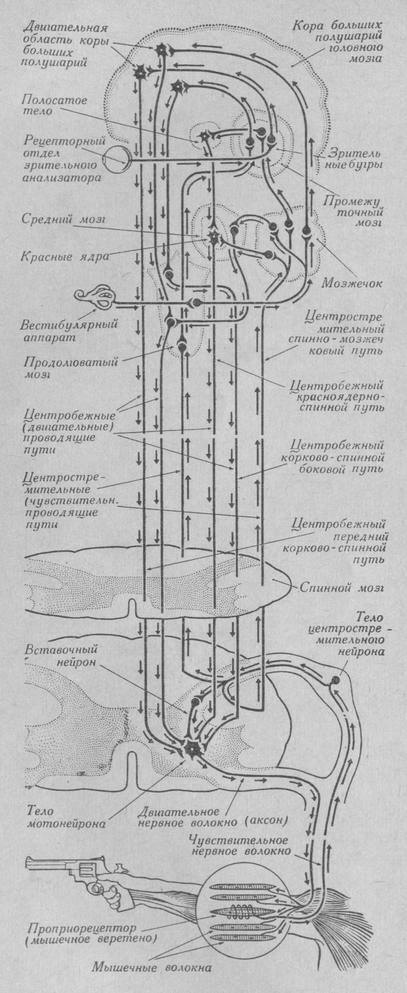

Согласованная, точно корректируемая деятельность двигательного аппарата возможна благодаря еще одному свойству центральной нервной системы - взаимодействию нервных импульсов, следующих из различных анализаторов, на их общих конечных двигательных путях. Дело в том, что в центральной нервной системе имеется чувствительных нейронов в несколько раз больше, чем двигательных; поэтому двигательные импульсы, следующие из различных нервных центров к мышцам, сходятся к общим конечным путям, которыми являются двигательные нейроны спинного мозга. Так, к одному и тому же двигательному нейрону, длинный отросток которого является конечным и выносным нервным путем к мышечным волокнам, сходятся импульсы от коры больших полушарий, вестибулярного аппарата, различных отделов центральной нервной системы и т.д. (рис. 81). Импульсы, следующие по различным двигательным путям, "конкурируют" друг с другом за обладание этим последним нервным путем к мышце (Е.К. Жуков). При этом происходит соподчинение рефлексов в зависимости от их важности в данный момент для организма, а другие, менее важные рефлексы затормаживаются. Благодаря такому свойству центральной нервной системы организм имеет возможность своевременно отвечать различными движениями на многочисленные раздражения, поступающие из внешней или внутренней среды.

Рис. 81 - Схематическое изображение основных звеньев нервного механизма управления движениями

Итак, мы познакомились в общих чертах с двигательным аппаратом человека. Чтобы иметь целостное представление о нервном механизме управления движениями, на рис. 81 приведена схема проводящих нервных путей, по которым сигналы, воспринимаемые двигательным, зрительным и вестибулярным анализаторами, передаются через центральную нервную систему исполнительным органам - скелетным мышцам, которые, сокращаясь, производят то или иное движение либо удерживают тело человека в определенной позе.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению вопросов, касающихся деятельности двигательного аппарата человека по обеспечению наиболее неподвижной изготовки.

Основные черты деятельности двигательного аппарата по сохранению позы тела неизменной . Всевозможные движения, совершаемые человеком, условно можно подразделить на произвольные и непроизвольные.

Наиболее сложные движения, играющие главную роль в бытовой и трудовой деятельности человека, - произвольные, сознательно совершаемые. Так, во время стрельбы произвольными движениями, совершаемыми по нашей воле, являются: подъем и опускание оружия, перезаряжение его, нажатие на спусковой крючок и др. Непроизвольные, сравнительно простые движения играют вспомогательную роль в двигательной деятельности организма. К ним относятся, например, различные защитные и ориентировочные рефлексы: поворот головы в сторону неожиданного выстрела, моргание, отдергивание руки при болевых раздражениях. Вместе с тем непроизвольными могут быть и более сложные движения, осуществляемые работой многих нервных центров головного и спинного мозга - движения, предохраняющие тело от падения. Такими, например, непроизвольными движениями при стрельбе являются непрекращающиеся большие или меньшие колебания тела стрелка во время прицеливания. На этой группе движений, связанных с сохранением позы, соблюдением равновесия тела, то есть движений, предопределяющих устойчивость и наибольшую возможную степень неподвижности изготовки для стрельбы, мы и остановимся несколько подробнее.

В процессе эволюционного развития животных и человека постепенно возникла и закрепилась определенная установка головы и тела в пространстве, обеспечивающая правильную ориентировку организма в окружающей среде. Необходимость сохранения равновесия и правильного нормального положения тела привела к тому, что деятельность всей скелетной мускулатуры стала очень слаженной, строго согласованной, направленной на сохранение определенной позы.

Сохранение нормальной позы обеспечивается тем, что скелетные мышцы, обладающие способностью к укорочению и растягиванию, находятся всегда, даже когда тело неподвижно, в состоянии некоторого, так сказать, предварительного непроизвольного напряжения. Это состояние постоянного напряжения получило название мышечного тонуса . Благодаря наличию мышечного тонуса сохраняется определенное взаиморасположение различных частей тела у животных и у человека. Мышечный тонус в своей основе является рефлексом на растяжение. Сила тяжести тела, под действием которой тело стремится упасть, а его подвижные звенья переместиться вниз, вызывает непрерывное растяжение скелетных мышц; при этом возникают раздражения в проприорецепторах мышц и сухожилий, посылающих в центральную нервную систему импульсы, в ответ на которые и происходит длительное неутомимое напряжение скелетных мышц - мышечный тонус. Тонус скелетных мышц представляет собой рефлекторное явление, связанное с деятельностью многих отделов центральной нервной системы. Изменение и регуляция тонуса в огромной мере зависят от импульсов - сигналов с рецепторов вестибулярного аппарата, органов зрения и с кожной поверхности, которые по центростремительным проводящим нервным путям передаются в различные отделы центральной нервной системы; последние при участии коры больших полушарий и регулируют тоническую деятельность скелетных мышц (см. рис. 81).

В процессе постепенного развития в человеческом организме возникла и закрепилась группа тонических рефлексов, направленных на сохранение равновесия тела при угрозе его нарушения и на восстановление нормальной позы в тех случаях, когда равновесие уже нарушено. Эта группа реакций получила название установочных тонических рефлексов . К ним относятся: рефлексы позы, возникающие при изменении положения головы в пространстве и по отношению к туловищу; рефлексы выпрямления, возникающие, когда нормальная поза организма нарушена. Все эти сложные рефлексы заключаются в непроизвольном, автоматическом перераспределении тонуса мышц конечностей, шеи и туловища.

Однако в связи с таким непрекращающимся перераспределением в напряжении мышц-сгибателей и мышц-разгибателей, непрерывным действием мышц в качестве противодействия внешним силам тело человека не может быть совершенно неподвижным; оно все время испытывает некоторые колебания. Естественно, стрелка должны интересовать те условия, при которых колебания тела под действием и противодействием мышц будут наименьшими.

В сохранении равновесия тела, а следовательно, и величины его колебания большое значение имеет, как уже говорилось, деятельность вестибулярного аппарата, в рецепторах которого возникают нервные импульсы при изменении положения головы.

Следовательно, при изменении наклона головы и туловища возникает ряд рефлексов, направленных на восстановление исходного, нормального положения. Как только человек, даже не меняя положения туловища, наклонит голову, сразу же из вестибулярного аппарата начнут следовать импульсы, скажущиеся на изменении мышечного тонуса, то есть напряжении определенных групп мышц.

Из этого можно сделать важный вывод о том, что тело стрелка при изготовке к стрельбе будет испытывать значительно меньший размах колебаний тогда, когда постановка головы будет нормальной, без наклона в ту или иную сторону. В этом случае порог различения наклона тела, "чувствительность" вестибулярного аппарата будет наибольшей.

Значение вестибулярного аппарата в обеспечении устойчивости того или иного положения для стрельбы очень велико. Чем больше развит и натренирован орган равновесия, тем лучше его взаимосвязь с работой скелетной мускулатуры, направленной на сохранение позы тела неизменной. По этому поводу проф. А.Н. Крестовников писал ("Физиология человека". Под ред. А.Н. Крестовникова. ФиС, 1954):

"Помимо этих данных, показывающих высокую степень устойчивости вестибулярного аппарата у представителей фигурного катания можно указать на высокую степень меткости стрельбы у них (Касьянов), что связано с высокой статической устойчивостью. Н.А. Панин был не только мировым чемпионом по фигурному катанию, но и блестящим метким стрелком".

Рефлексы позы осуществляются при раздражении мышц и сухожилий шеи, а также рецепторов кожи в области шеи, получивших название шейно-сухожильных тонических рефлексов позы .

Из сказанного стрелок также должен сделать для себя соответствующий вывод: при изготовке для стрельбы не следует чрезмерно тянуться головой к прицелу, откидывать голову назад, с большим усилием прижиматься щекой к прикладу винтовки, то есть чрезмерно напрягать мышцы шеи и их сухожилия, чтобы не вызывать сильного раздражения рецепторов, расположенных в них, и в связи с этим возникновения потока импульсов, которые приведут к рефлекторному перераспределению тонуса скелетной мускулатуры и увеличению колебаний, покачиванию тела.

Следует помнить и о том, что в сохранении равновесия и неизменяемости позы тела особое значение имеют импульсы, следующие от мышц и сухожилий при их растяжении (см. рис. 80); беспрерывно сигнализируя о положении тела в пространстве, мышцы, сухожилия и суставы оказывают громадное влияние на перераспределение мышечного тонуса, а следовательно, существенно влияют на степень покачивания тела. Поэтому при выборе для себя того или иного варианта изготовки нужно стремиться к тому, чтобы закрепление подвижных звеньев тела, а также удерживание всего тела в той или иной позе достигалось наименьшим включением в работу активного мышечного аппарата. Этого можно достичь в том случае, если мышцы фиксируют суставы так, что кости опираются друг на друга и закрепляются главным образом за счет связочного аппарата (см. ниже).

При меньшем числе усиленно функционирующих мышечных групп во время изготовки будет предотвращен и чрезмерный поток чувствительных и двигательных нервных импульсов, отчего улучшатся и предпосылки к удержанию тела в неизменной позе, с наименьшим размахом колебаний.

В заключение остановимся еще на одном возможном приеме уменьшения непроизвольных колебаний тела при изготовке, применяемом некоторыми стрелками высшего класса, достигшими очень высокой степени тренированности в управлении своим двигательным аппаратом. Этот прием основан на сознательном вмешательстве в протекание непроизвольных двигательных реакций, возможность чего хорошо известна. Так, например, человек периодически моргает, даже не замечая этого; такое непроизвольное движение века совершается обычно бессознательно, автоматически. Однако в любой момент человек может взять под контроль сознания выполнение этого движения, и оно при этом становится произвольным: можно зажмурить глаза или, наоборот, умышленно не моргать. Дыхательные циклы протекают непроизвольно, однако в любой момент человек может сознательно задержать дыхание, не дышать. На резкое болевое раздражение организм отвечает непроизвольным движением, однако, ожидая такое повторное болевое раздражение, человек может заставить себя реагировать на него значительно слабее. Во время стояния тело под действием и противодействием мышц непрерывно непроизвольно покачивается; но при желании, взяв под контроль сознания такое движение, можно в какой-то степени им управлять. Эту особенность и используют некоторые ведущие стрелки для уменьшения непроизвольных колебаний своего тела с оружием во время стрельбы.

Уменьшение размаха непроизвольных колебаний тела за счет некоторого погашения их произвольным активным противодействием возможно при тонко дифференцированном, с предельной точностью осуществляемом управлении двигательным аппаратом, основанном на высокоразвитом мышечном чувстве, когда стрелок ощущает каждое движение своего тела и перемещение оружия. Конечно, подобный способ управления своим двигательным аппаратом возможен при очень высоком уровне тренированности спортсмена и выработанной высокой чувствительности различных анализаторов. Преждевременные попытки применения подобного метода недостаточно тренированными стрелками, как правило, приводят к обратным результатам из-за включения в работу мышц невпопад и появления чувства общей скованности движений. Однако при любых обстоятельствах следует помнить о том, что высокоразвитое мышечное чувство всегда является хорошим помощником в достижении наибольшей неподвижности системы "тело стрелка - оружие". Поэтому следует всемерно стремиться к его развитию, чтобы во время изготовки не было отдельных излишне напряженных групп мышц и не возникали при этом перенапряжении мощные центростремительные импульсы, которые могут, так сказать, заглушить более слабые сигналы, следующие от других, менее напряженных мышц, что в какой-то мере искажает "информацию", поступающую в кору больших полушарий из двигательного анализатора, и в конечном счете отрицательно сказывается на устойчивости тела при изготовке к стрельбе.

Отрицательное действие наклона головы, напряжения мышц и сухожилий шеи, перенапряжения отдельных групп скелетных мышц проявляется не только в перераспределении мышечного тонуса, увеличивающего колебания всей системы; возникающие при этом мощные потоки центростремительных импульсов, непрерывно и длительное время следующие от рецепторов в центральную нервную систему, приводят к сильному и сравнительно быстрому утомлению и двигательных нервных центров, и мышечного аппарата стрелка, что плохо отражается на качестве стрельбы, особенно такой, как "стандарты", выполнение которых требует длительного времени. Поэтому стрелок должен стремиться создать наиболее благоприятные условия для функционирования двигательного аппарата не перегружая его чрезмерно длительной статической работой при производстве каждого выстрела.

Таковы общие, элементарные сведения о двигательном аппарате без которых, однако, очень трудно, если не сказать - невозможно, при современном уровне развития стрелкового спорта грамотно решать практические вопросы, связанные с выбором для себя правильного и перспективного варианта изготовки. Конечно, изложенный выше материал о двигательном аппарате человека является очень сжатым. Поэтому крайне желательно, чтобы стрелок не ограничивался изложенным, а обращался к специальным учебникам по анатомии и физиологии человека.

Биологический факультет

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

ПО ТЕМЕ:

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Класс

Выполнила

студентка 4 курса 4 группы

Бойко М.С.

Преподаватель

Гаевский Е. Е.

Минск 2012

Тема урока :

Цель урока:

Задачи:

Образовательная:

Развивающая:

Развитие наблюдательности;

Воспитательная:

Тип урока : комбинированный.

Методы:

Материалы и оборудование

ПЛАН УРОКА

7. Домашнее задание-1 мин.

ХОД УРОКА

Фронтальный опрос учащихся:

Актуализация опорных знаний

-

Вопросы учащимся:

Изучение нового материала

«Опорно-двигательный аппарат », а под ним 2 стрелочки:

1.Двигательная );

2.Защитная

3.Опорная (опорный состав организма);

4.Формообразующая

5.Обменная ; 6. Кроветворная

1. Двигательная (обеспечивает передвижение тела в пространстве);

2. Защитная

3. Формообразующая );

4. Энергетическая

1.Трубчатые кости

2. Губчатые кости

3. Плоские, или широкие кости

4. Смешанные кости (позвонки).

эпифизами , средняя часть называют диафизом желтый костный мозг . Сверху кости покрыты-надкостницей . За надкостницей следует слой компактного вещества губчатое вещество - красный костный мозг

1. Неподвижные (швы)

3. Подвижные (суставы)

(Защитное).

2. Полуподвижное соединение

одноосевых двухосевом

Закрепление материала

А теперь для того, чтобы закрепить то, что сегодня было пройдено, мы выполним практическую работу, которая находится в вашем учебнике на стр.192. Открываем учебник на этой страничке и записываем в тетрадях название, цель, в оборудование запишите макеты, плакаты. Ход работы: Работа с учебником 7 мин. и тетрадью. Вопросы для закрепления материала:

1. Перечислите функции пассивной части опорно-двигательного аппарата?

2. Перечислите функции активной части опорно-двигательного аппарата?

3. На какие отделы делится скелет человека?

4. Какие кости образуют скелет конечностей? Почему?

5. Как называется средняя часть трубчатой кости?

6. Где находится желтый костный мозг?

7. Какие типы соединения костей существуют в скелете человека?

8. Какой соединения между позвоночным столбом и скелетом черепа? Какой он: одно-,вдух- или трехосевой?

Выставление отметок.

Домашнее задание

Домашнее задание записано на доске: параграф 18. Записываем в дневники. Урок окончен. До свидания!

КАРТОЧКА №1 ___________________________________________________

1.Какие железы относятся к железам смешанной секреции:

__________________________________________________________________

2. Где вырабатываются гормоны, которые влияют на нервную систему:

а. В гипофизе в. В надпочечниках

б. В поджелудочной железе г. В половых железах

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Биологический факультет

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

ПО ТЕМЕ:

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

«Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека».

Класс

Выполнила

студентка 4 курса 4 группы

Бойко М.С.

Преподаватель

Гаевский Е. Е.

Минск 2012

Тема урока :

Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека.

Цель урока:

Изучить особенности строения и функций опорно-двигательного аппарата человека, соединение костей. Формировать умения: самостоятельно работать с текстом и рисунками учебника; распознавать части опорно-двигательного аппарата; показывать на своем теле, модели, скелете основные кости скелета.

Задачи:

Образовательная:

Сформировать знания о составе и функциях опорно-двигательной системы;

Сформировать у учащихся знания о строении, видах, росте и способов соединения костей скелета человека.

Развивающая:

Развивать умение анализировать, обобщать, делать выводы;

Развитие наблюдательности;

Развивать речь учащихся, умение устно излагать мысли;

Воспитательная:

Воспитывать чувство ответственности, заинтересованное отношение к учёбе, развивать интерес к изучаемому предмету;

Тип урока : комбинированный.

Методы: объяснение, демонстрация плакатов и рисунков.

Материалы и оборудование : макеты, плакаты, рисунки, учебник по биологии, тетради, карточки с тестами, работа с доской.

ПЛАН УРОКА

1. Организационный момент -1 мин.

2. Проверка домашнего задания-9 мин.

3. Актуализация опорных знаний -2 мин.

4. Изучение нового материала-17 мин.

5. Проверка первичного усвоения нового материала-2 мин.

6. Закрепление материала. Выставление отметок-13 мин.

7. Домашнее задание-1 мин.

ХОД УРОКА

Организационный момент

Здравствуйте! Садитесь. Меня зовут Марина Сергеевна, и сегодня урок по биологии проведу у вас я. Итак, достаем учебники, тетради, дневники. Староста, скажите, кто отсутствует. Хорошо, приступим к проверке домашнего задания.

2.Проверка домашнего задания.

Итак, дома вы изучали железы смешанной секреции. Может, что-нибудь было непонятно? Сейчас двое учеников сядут на первые парты и будут работать с карточками, еще двое выйдут к доске и выполнят там задания, а с остальными мы побеседуем. У каждого есть возможность дополнить ответ и получать дополнительные баллы, которые помогут поднять ваш рейтинг при выставлении отметки. (На каждого опрашиваемого ученика отводится 1 мин)

Фронтальный опрос учащихся:

Скажите, пожалуйста, какие гормоны относятся к железам смешанной секреции? (Поджелудочная железа, половые железы).

Почему поджелудочную и половые железы относят к железам смешанной секреции? (функции: экзокринная, эндокринная).

Назовите функции поджелудочной железы (экзокринная: вырабатывает пищеварительный сок, который доставляется в кишечник; эндокринная: вырабатываются гормоны, поступающие непосредственно в кровь.

Скажите, на какие процессы влияет инсулин в нашем организме?

(контролирует концентрацию глюкозы, инсулин-понижает уровень глюкозы).

Скажите, на какие процессы влияет глюкагон в нашем организме?

(контролирует концентрацию глюкозы; глюкагон-повышает уровень глюкозы, способствует выходу жиров из тканей).

Перечислите, пожалуйста, основные признаки сахарного диабета.

(снижается выработка инсулина в крови увеличивается уровень сахара, который начинает выводиться из организма в составе мочи. Больные испытываю постоянное чувство голода, жажду…).

Скажите, пожалуйста, чем представлены половые железы у мужчин? У женщин? (семенники (яички); яичники).

Как влияют половые гормоны на организм подростка? (регулируют развитие вторичных половых признаков (отличающих один пол от другого…).

И, заключительный вопрос, что такое плацента, что в ней вырабатывается?

Актуализация опорных знаний

На прошлом занятии вы закончили изучение гормонов и сегодня мы с вами начнем изучение новой главы нашего учебника: Опорно-двигательный аппарат. А тема нашего урока: «Строение и функции костей. Соединение костей скелета человека».

- В древности говорили: «Движение строит».

- Древние греки высекли на камне: «Хочешь быть здоровым – бегай. Хочешь быть красивым – бегай. Хочешь быть умным – бегай».

- Выдающийся французский просветитель Вольтер заметил: «Движение – это жизнь».

Вопросы учащимся:

Ребята, как вы думаете, благодаря чему мы способны на перемещения в пространстве? (кости, мышцы). Правильно, но в совокупности они образуют опорно- двигательную систему и она подразделяется на пассивную и активную части.

Как вы считаете, мышцы - это пассивная или активная часть? Конечно активная, ведь пассивная часть, скелет, это всего лишь совокупность костей, которая придает опору нашему телу, а именно благодаря работе мышц мы совершаем множество различных движений

Изучение нового материала

Итак, давайте откроем учебник на станице 52, тетради и запишем, то что мы с вами сейчас обсудили. Посередине записываем «Опорно-двигательный аппарат », а под ним 2 стрелочки: активная часть (мышцы), пассивная часть (скелет), ниже мы запишем функции этих частей, как вы уже сказали и повторим еще раз функции скелета:

1.Двигательная

2.Защитная (создает полости тела защиты внутренних органов);

3.Опорная (опорный состав организма);

4.Формообразующая (определяет форму и размеры тела;

5.Обменная (кости- источник кальция, фосфора и др. минеральных веществ; 6. Кроветворная (красный костный мозг - источник клеток крови).

А теперь запишем функции активной части нашего организма-мышц:

1. Двигательная (обеспечивает передвижение тела в пространстве);

2. Защитная (создает полости тела для защиты внутренних органов)

3. Формообразующая (определяет форму и размер тела);

4. Энергетическая (превращает хим. Энергию в механическую и тепловую).

О существовании костей в нашем теле знает каждый. Кости надолго «переживают» человека и порой сохраняются в земле тысячелетиями, почти не изменяясь.

Скелет человека состоит из тех же отделов тела, что и скелет млекопитающих. Вспомните из прошлогоднего курса биологии, какие это отделы? (1.Скелет головы, 2.Скелет туловища (позвоночный столб, грудная клетка) , 3.Скелет верхних конечностей : пояс верхних конечностей (2 лопатки, 2 ключицы), скелет свободной верхней конечности (плечевая кость, кости предплечья (локтевая, лучевая) и кистью, 4. Скелет нижних конечностей : пояс нижних конечностей (крестец и 2 тазовые кости), скелет свободной нижней конечности (бедренная кость, голень (большеберцовая, малоберцовая), стопа). Показать на плакате.

Все отделы подробно вы разберете в следующих параграфах, а сейчас давайте перейдем к изучению видов костей, которые есть в нашем организме и на примере трубчатой кости разберем строение.

Итак, кости в нашем организме делятся: (демонстрация макетов). Давайте пометим это в тетрадях.

1.Трубчатые кости (кости плеча, предплечья, бедра и голени) они образуют скелет конечностей и являются прочными рычагами, благодаря которым мы можем передвигаться и поднимать тяжести;

2. Губчатые кости (надколенник и кости запястья) эти кости покрыты губчатым веществом, они расположены там, где необходима одновременно большая прочность и высокая подвижность.

3. Плоские, или широкие кости (лопатка, тазовая кость, череп) они образуют стенки полостей и выполняют функцию опоры.

4. Смешанные кости (позвонки).

А теперь давайте разберемся, как же устроена трубчатая кость (рисую на доске кость). Все трубчатые кости имеют вид полых цилиндров с утолщенными концами - эпифизами , средняя часть называют диафизом . В полостях трубчатых костей находится богатая жиром ткань - желтый костный мозг . Сверху кости покрыты-надкостницей . За надкостницей следует слой компактного вещества , которое на конечных участках кости переход в губчатое вещество , они образованны костными пластинками. В плоских и на концах трубчатых костей (между перекладинами губчатого вещества) содержится особый вид ткани внутренней среды - красный костный мозг . В нем происходит образование клеток крови. Как вы думаете, кость- это живое образование или мертвое? Да, кость представляет собой живое образование, в котором происходят процессы роста и обмена веществ. В толщину кость растет за счет деления внутреннего слоя надкостницы, а в длину за счет пластинок роста, они находятся в районе эпифизов. Здесь хрящевая ткань непрерывно растет и замещается костной тканью. Итак, как называются утолщения на концах кости?

Хорошо, а как же кости соединяются между собой? Различают три типа соединения костей (рисую на доске схему). Давайте зарисуем в тетради.

«Типы соединения костей» 3 стрелочки

1. Неподвижные (швы)

2. Полуподвижные (позвоночник)

3. Подвижные (суставы)

1.Неподвижное соединение костей происходит по средствам швов или путём срастания костей. У ребёнка в первые годы жизни тазовая кость состоит из трёх отдельных костей, соединённых друг с другом прослойками хряща, которые постепенно замещаются костной тканью, кости срастаются друг с другом.

Как вы думаете, каково предназначение неподвижного соединения костей? (Защитное).

2. Полуподвижное соединение достигается за счёт упругих хрящевых прокладок между костями, между отдельными позвонками. При сокращении мышц прокладки сжимаются, и позвонки сближаются.

Какое значение имеют прослойки упругого хряща при ходьбе, беге, прыжках? (Хрящи действуют как амортизаторы, смягчая резкие толчки и предохраняя тело от сотрясения.)

3. Подвижные соединения (суставы) Это соединение встречается чаще всего. В нашем скелете 230 суставов, например, коленный, локтевой, плечевой, лучезапястный. Они обеспечивают движение частей тела в различных плоскостях. В одноосевых суставах (например лучелоктевом) движение возможно только в одной плоскости- сгибание и разгибание. В двухосевом суставе (например, лучезапястном) движения можно производить в двух плоскостях, кроме сгибания-разгибания, приведение-отведение кисти. В трехосевых суставах (например, плечевой) кроме сгибания-разгибания, приведение-отведение, можно так же вращать в противоположных направлениях.