Сбалансированное кормление телят – лишние траты или выгодное вложение? Кормление животных.

Для того, чтобы составить сбалансированный рацион кормления, не достаточно одних только норм потребностей животных в питательных веществах и табличных данных по химическому составу кормов. Есть четкая последовательность действий, следование которой гарантирует достижение целей в кормлении животных.

Определение

Сбалансированный рацион кормления – это рацион (т.е. набор различных кормов), который обеспечивает животное питательными веществами, минералами и витаминами, необходимыми для здоровья, жизнедеятельности и продуктивности. Сбалансированный рацион – это основа правильного кормления сельскохозяйственных животных.

Цель кормления

Цель кормления

Каждый живой организм постоянно использует питательные вещества на поддержание жизни и продуктивность. Поэтому запас этих веществ должен постоянно пополняться потреблением корма.

Растения синтезируют органические соединения (углеводы, протеины и жир) из неорганических соединений почвы. Животное же, напротив, не может жить только за счет неорганических веществ. Оно должно получать с кормом питательные вещества, минералы и витамины (органические соединения). Только в таком случае организм животного может создавать и восполнять резервы органической массы и производить молоко, мясо и яйца. Большая часть корма для животных – это растительное сырье, а также продукты его переработки.

В принципе, в корме присутствуют те же вещества и соединения, из которых состоит организм животного: вода, углеводы, протеины, жир, витамины и т.д. Разница лишь в том, что их соотношение и количество различно.

Экономическое значение сбалансированности кормления

Около половины всех затрат животноводства составляют затраты на корма. Прибыльность животноводческой отрасли очень сильно зависит от правильного с точки зрения физиологии животного и экономически выгодного кормления.

Последовательность действий при расчете рациона

Для того чтобы составить реалистичный и сбалансированный рацион, необходимо знать количество употребляемого корма, концентрацию питательных веществ в кормах и продуктивность животных.

Расчет рациона – это всегда следующие действия в такой последовательности:

Расчет рациона – это всегда следующие действия в такой последовательности:

1. Химический анализ и визуальная оценка кормов

2. Оценка (аттестация) продуктивности

3. Оценка количества употребляемого корма и условий кормления

4. Расчет рациона

5. Проверка фактического поедания корма животными (план/факт)

6. Оценка того, как изменилась продуктивность

7. Коррекция рациона

Химический анализ и визуальная оценка кормов

Расчет рациона начинается с оценки собственной кормовой базы. Для этого существуют несколько различных по точности возможностей.

Таблицы питательности кормов , публикуемые в справочниках, дают средние значения содержания питательных веществ и энергии в наиболее распространенных кормах. При этом в них, как правило, публикуются и различные стадии заготовки грубых кормов, которые обязательно нужно учитывать при расчете. Пользоваться данными из таблиц питательности целесообразно только в том случае, если данное кормовое сырье используется в небольшом количестве и непродолжительное время.

Наиболее точный результат возможен только по результатам анализa кормов в лаборатории

. Все кормовые средства, которые будут использоваться в кормлении продолжительный период, должны быть исследованы на содержание в них питательных и минеральных веществ.

Наиболее точный результат возможен только по результатам анализa кормов в лаборатории

. Все кормовые средства, которые будут использоваться в кормлении продолжительный период, должны быть исследованы на содержание в них питательных и минеральных веществ.

Почему это важно? Посмотрите таблицу ниже. Эти исследования проводились в Баварии и были опубликованы в 2009 году в брошюре «Основы кормления свиней», изданной научным центром Управления сельского хозяйства Баварии. Средняя питательность 724-х проб ячменя здесь составляет 12,73 МДж обменной энергии для свиней, и колеблется от 9,7 до 13,3 МДж. Обратите внимание на колебания клетчатки (от 16! до 157! г ).

Я уверена, что если провести подобное исследование у нас, эти колебания будут еще больше, ведь на содержание в корме питательных веществ влияют условия выращивания, количество удобрений, вносимых в почву, срок и условия заготовки.

Итак, если Вы намерены зарабатывать деньги в животноводстве, Вам необходимо знать питательность своих кормов. Без надлежащего анализа корма составление точного и сбалансированного рациона кормления не возможно, а значит и не имеет смысла.

Наряду с анализом питательных веществ всегда необходима и визуальная оценка качества используемых кормов

. При этом довольно просто можно распознать не только грубые нарушения гигиены, хранения и силосования, но и проблемы качества самого корма (загрязненность сорняками или преобладание монокультуры). Важным аспектом является также физическая структура (размер частичек) корма. Это можно определить на глаз и с использованием простейших вспомогательных средств (сита). Поэтому визуальная оценка кормов должна быть постоянной составляющей менеджмента кормления.

Наряду с анализом питательных веществ всегда необходима и визуальная оценка качества используемых кормов

. При этом довольно просто можно распознать не только грубые нарушения гигиены, хранения и силосования, но и проблемы качества самого корма (загрязненность сорняками или преобладание монокультуры). Важным аспектом является также физическая структура (размер частичек) корма. Это можно определить на глаз и с использованием простейших вспомогательных средств (сита). Поэтому визуальная оценка кормов должна быть постоянной составляющей менеджмента кормления.

Оценка (аттестация) продуктивности

Рационы должны быть ориентированы на определенные группы животных и их продуктивность. Для расчета рациона кормления необходимо знать исходные данные о животных:

живой вес

кондицию тела

физиологическое состояние (супоросность, стельность, стадия лактации)

кормовые привычки животных

продуктивность (фактические надои, привесы, яйценоскость)

заболевания обмена веществ, копыт и т.д.

другие факторы, на которые мы можем повлиять и исправить сбалансированным кормлением.

Оценка количества употребляемого корма и условий кормления

Оценка количества употребляемого корма и условий кормления

При расчете рационов кормления для коров необходимо знать, сколько сухого вещества употребляет одно животное в день фактически .

Чтобы определить этот показатель нужно:

1) взвесить корм, который раздается животным;

2) взвесить остатки корма;

3) рассчитать количество фактически съеденного корма (корм, который раздали минус корм, который животные не съели)

4) разделить количество съеденного корма на количество животных;

5) пересчитать это количество на сухое вещество.

На составление рациона влияет также вид оборудования для подачи корма. Предприятия, оборудованные автоматизированными кормушками для концентрированных кормов, имеют иные возможности, чем предприятия, которые раздают концентраты вручную. Наличие или отсутствие в хозяйстве кормосмесителя также сильно влияет на составление рациона.

При производстве комбикормов очень важно учитывать, позволяет ли имеющееся в наличии оборудование качественно вымешать компоненты комбикорма. Например, если на предприятии используется вертикальный смеситель, то необходимо учитывать, что качественное вымешивание можно гарантировать, используя компоненты комбикорма от 5% введения. Еще один важный показатель – это насколько производимый комбикорм гомогенен (однороден).

Расчет рациона

Расчет рациона

При выполнении и учете вышеперечисленных факторов можно рассчитывать рацион, учитывая при этом состав кормов и обеспечение необходимого уровня энергии и питательных веществ.

Еще раз обращаю внимание на то, что решающим фактором при расчете рациона является правильная оценка фактического поедания корма .

Проверка фактического поедания корма животными (план/факт)

Проверка фактического поедания корма животными (план/факт)

Следующий этап – это проверка подготовленного рациона. То есть с одной стороны – это качество корма, с другой стороны – технология кормления.

Например, в кормлении КРС критериями могут служить:

качество нарезки силосов;

длительность нахождения силоса в коровнике;

последовательность дачи отдельных кормов;

внешний вид кормушки (скользкий, обычно пахнущий настил и/или твердые неровности)

количество и внешний вид корма;

число, расположение, чистота и работоспособность поилок и (если есть в наличии) кормовых автоматов;

количество пауз для отдыха животных (должен быть минимум 50%)

цвет и структура испражнений.

Ну и, конечно же, проверка фактического поедания корма животными. Рассчитанный рацион должен поедаться полностью! Если рассчитанный рацион не поедается животными полностью, его нужно пересмотреть.

Оценка того, как изменилась продуктивность

Следующий шаг – оценить, насколько составленный рацион помог нам достичь целей, поставленных в кормлении. Рассчитанный рацион должен отражаться в продуктивности животных. И лучше всего это проверить именно по животным.

Критерии (для коров):

протекание кривой лактации;

содержание питательных веществ в молоке (показатели жира и белка, содержание мочевины)

кондиции животных в разные фазы лактации

Коррекция рациона

В зависимости от результатов оценки фактической продуктивности и экономических целей вносим изменения в рацион кормления.

Таким образом, составление сбалансированного рациона кормления – это не только математический его расчет на бумаге/компьютере, но это простой логический алгоритм действий, придерживаясь которого вы всегда будете достигать своих целей в кормлении животных.

В написании статьи использовались материалы, опубликованные на сайте научного центра Управления сельского хозяйства Баварии, Германия и рекомендации по составлению рационов кормления компании HYBRIMIN Computer+Programme GmbH

Вы нашли эту статью полезной для себя? Перешлите ссылку своим коллегам!

С нетерпением жду отзывы и комментарии. Большое Вам спасибо!

Одним из важных вопросов содержания домашних питомцев является питание. От соблюдения владельцем режима и типа кормления зависят общее состояние и внешний вид собаки. Грамотно подобранный рацион щенка закладывает основу здорового скелета, правильной осанки, красивой шерсти, правильной работы внутренних органов у взрослого животного. От своевременной коррекции рациона престарелого питомца зависит продолжительность его жизни.

Читайте в этой статье

Системы питания собак

Опытные заводчики, кинологи и ветеринарные специалисты различают несколько типов кормления четвероногих друзей. В зависимости от набора продуктов, учета их калорийности и питательности, способа переработки сырья выделяют натуральное, сбалансированное, смешанное и диетическое питание.

Натуральная

Составление рациона питомца исключительно из натуральных продуктов является наиболее предпочтительным с точки зрения вкусового разнообразия. Основу питания при такой системе составляют белки. Лучшим источником полноценного протеина для собак является мясо. Владельцу следует отдать предпочтение говядине.

Допускается включать в рацион конину, баранину, мясо птицы (курятину, индюшатину), а также крольчатину. Не стоит кормить питомца жирными сортами свинины. Мясо предпочтительно давать в сыром виде, после предварительной заморозки.

Неплохим источником белка, а также витаминов и микроэлементов являются субпродукты. Полезно включать в питание собаки печень, почки, легкое, сердце, вымя. Ветеринарные специалисты рекомендуют давать субпродукты в проваренном виде с целью исключения заражения опасными гельминтами.

Полезен для собаки необработанный говяжий рубец, благотворно влияющий на пищеварение. Этот уникальный субпродукт чаще всего применяется при переводе питомца на натуральный тип питания.

Натуральное питание не обходится без кисломолочных продуктов. Собаке полезно давать творог, кефир, простоквашу. Жирная сметана, сливки, сладкие йогурты из рациона исключаются.

При отсутствии аллергической реакции в кормлении пса могут использоваться куриные яйца. Для исключения риска заражения сальмонеллезом яйца дают животному только в вареном виде. Щенкам, больным и престарелым питомцам по рекомендации ветеринарного врача можно давать перепелиные яйца, богатые витаминами и микроэлементами.

Натуральный тип питания предусматривает и углеводистые корма. Источником энергетических веществ являются крупы: рисовая, гречневая, овсяная. Доля зерновых продуктов не должна превышать 25% от рациона.

В обязательном порядке в меню собаки должны быть включены овощи и даже фрукты. Овощи снабжают организм пса витаминами и микроэлементами, являются источником клетчатки. Морковь, репа, тыква, кабачок, капуста, зелень должны присутствовать в миске собаки начиная со щенячьего возраста. Давать можно как сырые, так и вареные овощи.

Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов овощные порции необходимо сдабривать растительным маслом (подсолнечное, оливковое, тыквенное). Не следует кормить пса высококалорийным и крахмалистым картофелем, а также экзотическими фруктами.

Кости (предпочтение следует отдать хрящам и мослам) в питании собаки должны присутствовать только в сыром виде. Обработанные термически, кости представляют собой опасность для животного: нарушение пищеварения, развитие гастрита и язвы, травмы пищеварительного тракта, непроходимость кишечника.

Натуральное питание – это только свежие и высококачественные продукты. Категорически запрещается кормить питомца «со стола». Супы, пищевые отходы, колбасные и хлебобулочные изделия, консервированные и маринованные продукты, сладости противопоказаны собаке. Даже для поощрения существуют специализированные корма, не приносящие вреда здоровью питомца.

Существенным недостатком натурального типа питания является его несбалансированность. Владельцу сложно предусмотреть все потребности организма в питательных и полезных веществах и их содержание в продуктах. Нарушение баланса белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов может привести к расстройству пищеварения, болезням обмена веществ.

Приготовление натуральных продуктов требует от владельца не только серьезных материальных затрат, но и занимает много времени.

О том, как правильно кормить собаку натуральной пищей, смотрите в этом видео:

Сбалансированная

Недостатки натурального типа питания можно исправить, переведя своего питомца на сбалансированный рацион. Помочь решить проблему может ветеринарный врач. Как правило, для решения задачи проводится биохимический анализ крови собаки, позволяющий выявить дисбаланс в питательных веществах и витаминах.

Исследование рациона с точки зрения содержания в нем протеинов, энергетических веществ, витаминов и минералов, проведенное ветеринарным специалистом, поможет скорректировать питание. Для этой цели применяются поливитаминные комплексы.

Необходимые для собак минеральные вещества в продуктах питания

Необходимые для собак минеральные вещества в продуктах питания

Чаще всего собаки страдают от недостатка в рационе витаминов группы В и аскорбиновой кислоты. Для щенков и молодых животных актуальна сбалансированность рациона по фосфору, кальцию, магнию и витамину Д. Эти полезные компоненты должны применяться в виде минерально-кормовой добавки с 2 месячного возраста животного.

Рыбий жир, мясокостная и рыбная мука – отличные источники полезных веществ для молодого питомца, способствующие укреплению костей и мышечной системы животного.

- В качестве сухого компонента смешанного питания выбирать высококачественные корма проверенных производителей.

- Лучшим дополнением к сухому корму являются овощи, зелень, молочнокислые продукты, яйца и сырое мясо. Не следует применять для кормления каши вследствие перегруженности рациона зерном и балластными веществами.

Многие заводчики и опытные собаководы используют сухие корма при натуральном типе питания во время поездок, на выставках, для прикорма во время прогулки и дрессуры.

Диетическая

Лечебная диета назначается питомцу, как правило, при каком-либо заболевании, а также после хирургического вмешательства. В каждом отдельном случае ветеринарным врачом разрабатывается индивидуальная диета. Например, при хронических запорах рацион собаки обогащается овощами и молочнокислыми продуктами. Если собака часто страдает диареей, то основу питания составляет нежирная пища.

После проведения хирургического вмешательства на органах брюшной полости ветеринарный врач также назначает щадящий рацион. Собаке прописываются легкоперевариваемые продукты, исключающие метеоризм, и запоры.

Особое значение имеет кормление питомца при болезнях почек, печени, нарушении обмена веществ. Нередко в качестве диетического питания больному животному назначаются специальные лечебные сухие корма.

О том, как и чем кормить собаку, смотрите в этом видео:

Режим питания собаки

Здоровье пищеварительной системы и всего организма в целом зависит не только от того, какие продукты потребляет четвероногий друг, но и от режима питания. Бесконтрольное, хаотичное кормление ухудшает процессы переваривания, приводит к запорам, метеоризму, диарее, неблагоприятно сказывается на здоровье всех систем собаки. Ветеринарные врачи и опытные заводчики рекомендуют следующие правила кормления:

- Прием пищи должен быть по возможности в одно и то же время. Такой режим способствует правильному пищеварению и регулярному опорожнению кишечника.

- У собаки должно быть строго отведенное место для приема пищи.

- Порция — соответствовать физиологической норме с учетом возраста и породы. Не допускается перекармливание питомца.

- Продукты должны быть свежими, качественными.

- Ни в коем случае нельзя кормить собаку горячей или холодной пищей.

С целью профилактики пищевых отравлений следует после каждого кормления освобождать миску от остатков еды и тщательно ее мыть.

Для щенка

Как правило, щенок в доме появляется в возрасте 2 месяцев. К этому времени ответственный заводчик приучил малыша кушать самостоятельно. В возрасте 2 — 4 месяцев животное должно получать пищу не реже 5 раз в сутки. С учетом физиологических особенностей рацион питомца в этот период должен состоять на 50% из молочных продуктов (молоко, творог, кефир). Источником белка для щенка должно быть мясо – сырая говядина или курятина в отварном виде.

В возрасте 4 — 6 месяцев ветеринарные врачи рекомендуют кормить питомца 3 — 4 раза. Постепенно структура рациона должна изменяться. Уменьшается доля молочных продуктов до 20 — 30%, увеличивается содержание мяса до 50 — 70%. В возрасте 4 месяцев щенку можно начинать давать субпродукты в проваренном виде.

По достижению собакой 6 — 10 месячного возраста опытные собаководы рекомендуют трехкратное кормление молодого животного. Применять промышленные корма раньше 10 — 12 месяцев ветеринарные врачи не советуют.

Для взрослой собаки

К году питомца переводят на двухразовый прием пищи. Животное следует кормить утром и вечером в одно и то же время. Если владелец решил применять для кормления готовые промышленные смеси, то собаку следует приучать к сухому корму не ранее 10 — 12 месяцев. Рацион взрослой собаки должен содержать 25% белка. Важно поддерживать оптимальный баланс кальция и фосфора, не допуская переизбытка последнего.

Правильное питание престарелого животного

В результате снижения метаболизма и низкой физической активности с возрастом уменьшается потребность стареющей собаки в энергетических веществах. В связи с этим количество углеводов в рационе для питомцев старше 7 лет следует снизить на 10 — 15%.

У пожилого животного ухудшаются процессы пищеварения, снижается моторная функция, замедляется перистальтика кишечника, что сопровождается запорами. В связи с этим в рационе собаки должны быть кисломолочные продукты и овощи как важный источник клетчатки. При проблемах с деснами и зубами сухой корм следует размачивать в воде или бульоне.

Стареющего пса следует кормить небольшими порциями 3 — 4 раза в день. При этом суточную норму следует уменьшить на 5 — 10% от рекомендуемой дозы взрослого животного.

За и против сухого корма

Прежде чем выбрать тот или иной тип кормления питомца, владельцу следует знать положительные и отрицательные моменты концентрированного питания. Преимуществом сухого корма являются:

- Отсутствие необходимости тепловой обработки, что значительно экономит время владельца.

- Удобство применения в поездке, путешествии.

- В линейке производителей имеются разные корма для любого возраста, породы, физиологического состояния питомца. Имеется широкий выбор лечебных смесей.

- Сухие корма проще дозировать, так как норма указана на упаковке.

- Промышленные смеси сбалансированы по энергетическим и питательным веществам.

- Дешевле, чем натуральные корма.

Имеются у сухих смесей и отрицательные стороны:

- На отдельные компоненты корма у животного нередко возникает аллергическая реакция.

- Дешевые продукты класса масс-маркет изготовлены из некачественного сырья и приводят к нарушению обмена веществ и заболеванию органов пищеварения.

- Несоблюдение питьевого режима проводит к серьезным патологиям желудочно-кишечного тракта.

Решать вопрос о переводе собаки на сухой корм владелец должен с учетом вкусовых предпочтений питомца и своих возможностей.

Правильное питание четвероногого друга – это сбалансированный по энергетическим и питательным веществам рацион. Для поддержания здоровья пищеварительной системы владельцу следует придерживаться рекомендованного ветеринарными врачами и опытными собаководами режима кормления.

Специфика кормления щенков, взрослых и престарелых питомцев продиктована физиологическими особенностями. Прежде чем перевести собаку на сухие корма, необходимо тщательно изучить положительные и отрицательные моменты такого питания.

Полезное видео

О том, как кормить собаку сухим кормом, смотрите в этом видео:

Кошкам, как и другим животным, необходимо , которое состоит из достаточного количества воды, белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. Тем не менее, в отличие от большинства других животных (включая собак), организм кошек не производит достаточное количество таурина, который является важнейшей аминокислотой, для здоровья кошки. Кошки должны получать его из еды. Достаточное количество таурина находится только в мясе. Важно помнить, что если собаки могут выжить на вегетарианской диете, то кошки нет. Кошка по сути, хищник, хоть и домашний.

Вода — это важнейшая составляющая сбалансированного питания для кошек. Недостаток воды даже на 10% может привести к серьезному обезвоживанию организма. А потеря воды до 40% вообще может закончиться летальным исходом. Следите, сколько воды употребляет ваша кошка. Особенно, если вы даете ей только сухой корм, в котором обычно содержится только 10% воды. Кошке нужно около 60-80 мл воды на 1кг веса в зависимости от погоды и степени активности.

Белки — это еще одна важная составляющая для сбалансированного питания кошек. Белки участвуют в строительстве и восстановлении мышечных тканей, а также являются главным источником энергии. Без их присутствия в организме не будут усваиваться другие питательные вещества. К широкодоступным аминосодержащим продуктам для кошек относят: куриные яйца, молочные продукты (кроме коровьего молока), мясо и рыбу.

Жиры — также важны в питании кошек. Это еще один источник энергии, они придают вкус пище и обеспечивают организм витаминами A, D, E и K. Жиры делают шерсть здоровой и красивой. Источники жиров: растительные масла, рыбий жир, куриный жир, сливочное масло.

Углеводы — способствуют нормальному обмену веществ в организме, в том числе регулируя сахарный баланс в крови. Кошкам требуется очень мало углеводов. У дикой кошки углеводы составляют всего 5% рациона. Тем не менее, большинство продуктов для кошек содержит много углеводов (30-70%). Кошки могут переваривать углеводы и использовать их в качестве источника энергии, однако злоупотребление важными для организма органическими соединениями может привести к ожирению. Основными источниками углеводов служат корма растительного происхождения: овощи, продукты из пшеничной муки, крупы.

Минеральные вещества — также необходимы для здоровья кошки. Кальций и фосфор незаменимы в процессе формирования костей. Другие минеральные вещества важны для кожи, связок и эритроцитов. В целом же потребность в минеральных солях у кошек значительно ниже, чем например у собак. По этой причине усатых любимиц нельзя кормить «собачьей» пищей и злоупотреблять минеральными добавками.

Витамины — участвуют во многих процессах организма. Они делятся на растворимые в жирах (A,D,E,K) и на растворимые в воде (витамины группы В и витамин С). Кошки большую потребность ощущают в витамине А (зеленые овощи, фрукты, печень морских рыб), Е (растительные жиры) – его недостаток остро ощущается если кошку кормят преимущественно рыбой и витаминах группы В (мясо-молочные продукты). Восполнить дефицит витаминов можно с помощью специальных витаминно–минеральных добавок, выпускающихся специально для кошек.

Кошки, питающиеся , как правило, в добавках не нуждаются, так как необходимый комплекс витаминов заключен в таких продуктах по умолчанию.

Всего доброго, до новых встреч друзья!

Если пост был для вас полезен,

пожалуйста поделитесь в своей социальной сети.

Нажимайте на кнопки ниже статьи.

Вам все равно, а мне приятно.

С уважением автор блога Марина.

Среди многообразных внешних условий, влияющих на состояние здоровья животных, на их продуктивность и устойчивость к заболеваниям, первостепенное значение имеет полноценное кормление. Оно обеспечивает организм питательными веществами и обусловливает его жизнедеятельность.

Корма, поступившие в организм животного, под действием желудочного, кишечного и других соков подвергаются весьма сложной химической обработке и глубоким превращениям. Часть кормов в видоизмененном состоянии используется для построения тканей и органов тела и на восстановление клеточных элементов взамен стареющих и разрушающихся, например кровяных телец и эпидермиса кожи. Другая часть кормов расходуется на выработку животноводческой продукции, для поддержания постоянной температуры тела и работы внутренних органов.

Недостаточное и неполноценное кормление, использование недоброкачественных кормов, а также всевозможные нарушения правил кормления ослабляют животных, понижают их продуктивность и ведут к возникновению различных желудочно-кишечных и других заболеваний и расстройств. Так, например, скармливание животным испорченных кормов (заплесневелого сена и концентратов, гнилых овощей и корнеплодов, кормов с большой примесью земли), резкие переходы от сухого корма к зеленому очень часто приводят к острому заболеванию желудка и кишечника; наличие в кормах примеси металлических предметов (частицы проволоки, гвозди и др.) у крупного рогатого скота является причиной травматических заболеваний сердца, желудка, кишок и других органов; неправильное кормление матери и скармливание молодняку кормой, не соответствующих естественной потребности организма, ведут к различным болезням молодняка подсосного и отъемного возрастов.

Для нормальной жизнедеятельности организма, повышения продуктивности и устойчивости животных к заболеваниям большое значение имеют разнообразные питательные вещества - белки, углеводы, жиры, а также минеральные вещества и витамины. Все эти вещества содержатся в кормах, но количество их в разных кормах неодинаково.

Питательные вещества.

Полноценное кормление сводитcя к тому, чтобы дать животному необходимое для нет количество таких питательных веществ, как белки, углеводы и жиры.

Белки это высокопитательные азотсодержащие вещества весьма сложном химической структуры. Они являются главной составной частью тела животного. При расщеплении белки распадаются на более простые соединения, называемые аминокислотами. Аминокислоты и являются тем строительным материалом, из которого образуются новые клетки и ткани организма, а также животноводческая продукция.

Установлено, что аминокислоты поступают не только с кормами, но и синтезируются организмом животного. Так, например, многообразные микроорганизмы, имеющиеся в рубце жвачных, обладают способностью вырабатывать белок и снабжать им организм животного. Однако те живые существа, которые не в состоянии производить необходимые им аминокислоты или образуют их в недостаточном количестве, должны брать их готовыми из окружающей среды. Например, по данным М.Г. Балша, человеку нужно не менее 10 различных незаменимых аминокислот, необходимых для жизни. Они обязательно должны находиться в пище, потому что в противном случае развиваются значительные нарушения обмена веществ.

Белки необходимы для нормального развития и роста молодняка, повышения продуктивности молочного скота и сопротивляемости организма заболеваниям, для плодовитости племенных животных и т. д. Более ценными являются белки животного происхождения, входящие, например, в состав молозива, молока. Высокой питательной ценностью обладают также белки молодых зеленыx растений и своевременно убранного сена, особенно клеверного и других бобовых.

Углеводы в противоположность белкам относятся к безазотистым питательным веществам, наличие которых в кормовом рационе обязательно. При отсутствии или большом недостатке их было бы невозможно обеспечить животных сбалансированным питанием в соответствии с потребностями их организма. Углеводы являются основной и наиболее объемистой составной частью кормов растительного происхождения, входящие в кормовые рационы. В виде сахаров и крахмала их много содержится в клеточном соке свежих растений, в семенах, плодах и клубнях и значительно меньше - в стеблях и листьях. При переваривании кормов в организме животного углеводы превращаются в сахаристые вещества и идут на питание его тканей и органов. Они служат также источником тепловой энергии, освобождающейся в результате окислительных процессов и обеспечивающей жизнедеятельность организма животного.

Излишки углеводов в печени и мышцах превращаются в животный крахмал - гликоген - и откладываются в организме либо идут на образование жира. Последний скапливается в виде жировых прослоек в подкожной, межмышечной клетчатке и других частях тела, а затем по мере надобности расходуется организмом, в частности при недостаточном, скудном питании и усиленной работе.

Жиры, в особенности нейтральные, называемые расходными жирами, находятся в организме в виде жировых капель или в форме более массивных скоплений и отложений. Считают, что они служат основными запасными веществами, которые после целого ряда превращений, совершающихся в организме при окислительных и других химических процессах, используются как энергетический материал. В то же время жиры являются хорошими растворителями витаминов, содержащихся в организме. Они способствуют нормальной деятельности печени и поджелудочной железы, участвующих в расщеплении и усвоении жиров и белков, поступающих с кормами. Наконец, так называемый оседлый, или невидимый, жир входит в качестве непременного структурного материала в состав протоплазмы каждой живой клетки, обеспечивая нормальную деятельность ее. Если же он становится видимым и под микроскопом обнаруживается в виде капелек, то это служит показателем перерождения данного органа и заболевания животного.

Минеральные вещества.

Каждый организм для своего роста и развития требует наличия различных минеральных веществ.

При недостаточном поступлении минеральных веществ в организме нарушаются нормальные жизненные процессы (обмен веществ), задерживается развитие и рост молодняка, животные легко подвергаются самым разнообразным заболеваниям. На почве недостаточного поступления минеральных веществ снижается плодовитость животных - повышается яловость маточного состава, резко снижается молочность; возникают такие заболевания и расстройства, как размягчение костей (остеомаляция), рахит, извращение вкуса и ряд других болезней. Недостаток минеральных веществ снижает защитные свойства организма животных, вследствие чего последние значительно легче подвергаются заразным болезням - туберкулезу, бруцеллезу и т. д.

Потребность в минеральных веществах особенно велика у беременных животных и молодняка. Это объясняется тем, что во время беременности минеральные вещества идут не только для удовлетворения потребностей организма матери, но и для нормального развития плода. Развивающемуся в утробе матери плоду и подрастающему молодняку минеральные вещества необходимы прежде всего для построения и укрепления костяка. Когда скоту скармливаются корма, бедные минеральными веществами (например, сено с низинных лугов и сено поздней уборки, заготовленное после цветения трав, а также корма, собранные в засушливые годы), недостаток минеральных веществ должен быть восполнен минеральной подкормкой, вводимой в кормовой рацион (костная мука, мел, железный купорос, поваренная соль и др.).

Минеральные вещества в зависимости от количества, в котором они входят в состав растительных и животных организмов, разделяются на макро- и микроэлементы.

Макроэлементы содержатся в количествах от целых до сотых долей процента. Из макроэлементов в кормовом рационе животных должны содержаться прежде всего кальций, фосфор, натрий и железо.

Кальций широко распространен в природе, содержится в горных породах, в речной и ключевой воде, растениях, организме животных и человека. Основная масса его (около 99%) находится в костях, главным образом в виде фосфата кальция. Потребность организма в кальции различна и зависит от разных условий жизни животного и физиологического состояния его (беременность, лактация, растущий организм молодняка и проч.). Кальций играет большую роль в обмене веществ организма.

Фосфор находится в организме животных преимущественно в костной ткани, в соединении с кальцием и магнием, в виде нерастворимых солей. Он входит также и состав крови, лимфы и других тканей организма, активируя их жизнедеятельность и функции органов кровотворения. В организм фосфор поступает с кормами. Он играет большую роль в фосфорно-кальциевом обмене, восстанавливает прочность костей при рахите и остеомаляции, улучшает общее состояние и состояние нервной системы животного.

Летом при выпасе животных на хорошем травостое и зимой при кормлении хорошим сеном, силосом и концентратами, входящими в рацион по существующим нормам, минеральные добавки в виде мела или костной муки необязательны. Напротив, при кормлении молодняка кормами, бедными кальцием и фосфором, добавка их необходима.

Натрий в большом количестве содержится в организме, главным образом в виде хлорида натрия. Он входит в состав всех клеток и тканей организма, в состав крови, лимфы и тканевых жидкостей и играет большую роль в водном и общем обмене веществ, а также в построении клеток организма. При большом избытке его наступает солевое отравление с расстройством пищеварения и обеднением тканей водой. В малых дозах он усиливает секрецию слюнных, желудочных и кишечных желез, способствует образованию желудочного сока, повышает всасывание питательных веществ в кишечнике и т. д,

Добавка в рацион поваренной соли или использование ее в виде лизунцов обязательны, особенно для травоядных животных. Дозы соли для применения внутрь с кормом, пойлом или в виде лизунцов такие: крупному рогатому скоту - 20-50 г, лошадям - 10-25, мелкому рогатому скоту - 1-3, поросятам и свиньям - 0,1-1, лисицам - 0,05-0,1, курам - 0,1-0,2, цыплятам - 0,01 г.

Железо имеет большое значение для жизни растений и животных. Оно является составной частью гемоглобина крови, содержится в органах, образующих и разрушающих кровь, и совершенно необходимо для обмена веществ и поддержания окислительных и восстановительных процессов организма. В организм оно поступает в виде солей вместе с растительными и животными кормами. При недостатке его нарушается кровотворение и развивается малокровие, особенно у подсосных поросят.

Микроэлементами называют простые, элементарные вещества, входящие в состав растительных и животных организмов в минимальных количествах (в тысячных и меньших долях процента).

Главнейшими, жизненно необходимыми микроэлементами считаются; кобальт, йод, медь, марганец, цинк, молибден, бор, бром, фтор, хром, литий, ванадий и некоторые другие.

Недостаток или избыток микроэлементов в почве ведет к недостатку или избытку их в растениях (кормах). Недостаточное или избыточное поступление микроэлементов в организм животного с кормами может привести к значительным или даже очень тяжелым нарушениям его жизнедеятельности.

Недостаточность кобальта в кормах вызывает у животных акобальтозы. Они проявляются в виде общего малокровия с бледностью слизистых оболочек и истощением, в особенности при одновременной недостаточности меди. Акобальтозы часто называют также анемией, или сухоткой. У больных животных теряется и извращается аппетит, развивается лизуха, проявляющаяся в сильном стремлении к облизыванию и поеданию различных несъедобных веществ. Это приводит к расстройствам пищеварения и нервной системы. Недостаточное поступление кобальта в организм резко нарушает образование витамина B12 микроорганизмами желудочно-кишечногo тракта, что приводит к развитию у животных мню- и авитаминоза В12.

Чаще всего акобальтозами страдают овцы и крупный рогатый скот. Хозяйствам наносится значительный экономический ущерб из-за снижения привесов, продуктивности, а иногда из-за гибели животных. Во избежание этого рекомендуется удобрять поля, луга и пастбища солями кобальта из расчета 2-2,5 кг на 1 га почвы совместно с другими удобрениями. Животным в качестве подкормки желательно давать клеверное сено, сенную муку или труху, которые Значительно богаче минеральными веществами, чем злаковые растения.

Недостаточность кобальта в кормах отмечается во многих районах нечерноземной полосы (Ивановская, Ярославская, Костромская области, Латвия, Белоруссии и др.).

C целью профилактики акобальтозов в таких местностях животным дают с концентратами или сочными кормами хлористый кобальт в стандартных однограммовых таблетках, содержащих по 40 или по 20 мг кобальта и 960-980 мг поваренной соли. Суточная доза кобальта на 1 голову: ягнятам - 1-2 мг, овцам и баранам - 2-3, телятам и молодняку старшего возраста - 3-8, взрослым животным - 10-15, поросятам-отъемышам - 1, свиньям (на 100 кг веса) - 3-6 мг.

Для лечебных целей указанные суточные дозы удваиваются. При этом ежедневная дача кобальта необязательна. Овцам можно назначать его 1-2 раза в неделю, а крупному рогатому скоту через день, соответственно увеличивая суточную дозу на число пропускаемых дней. Рыкам и коровам таблетки можно закладывать в автопоилки. Птицам дают углекислый кобальт в дозе 2,4 мг на 1 кг веса.

При подкормке кобальтом животные прибавляют в весе, повышаются их продуктивность (надой молока, настриг шерсти) и жизнеспособность приплода. Комплексное применение микроэлементов более эффективно и перспективно, в особенности в пушном звероводстве и птицеводстве. За последнее время с большим успехом применяют в тех же целях витамин B12, содержащий кобальт. Он во много раз активнее последнего.

Недостаточность йода в почве, воде и растениях наблюдается в Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Ивановской и Нижегородской областях, на востоке России (реки Енисей, Обь, Ангара, озеро Байкал), в Белоруссии, отчасти и на Украине. Недостаточность йода отражается на здоровье всех сельскохозяйственных животных. Особенно чувствительны к ней лактирующие и кормящие матки, отдающие с молоком значительное количество йода. При йодной недостаточности в организме животных снижается образование гормона тироксина, ослабляются окислительные процессы, понижается содержание кальция и фосфора в крови, нарушаются процессы обмена веществ - химизм тканей.

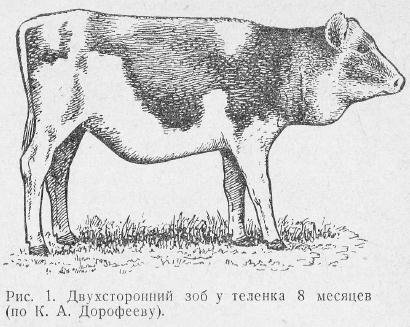

Главными признаками йодной недостаточности у животных, как и у человека, являются увеличение щитовидной железы, называемое зобом (рис. 1), недоразвитие костяка и низкорослость. Кроме того, наблюдаются отеки головы, учащение сердцебиения, снижение всех видов продуктивности (у птиц яйценоскости), частые случаи рождения недоразвитых и мертвых плодов, облысение. Понижается плодовитость животных. Животноводческим хозяйствам наносится существенный экономический ущерб.

Профилактика йодной недостаточности (зобной болезни) осуществляется путем систематического включения в кормовые рационы йодированной соли, содержащей йодистый калий, либо рыбной муки и морских водорослей.

Суточная доза йодистого калия на голову составляет: молодняку крупного рогатого скота - 0,75-1 мг, взрослым животным - 1,5-2,5, ягнятам - 0,15-0,20, овцам - 0,25 0,40, поросятам-отъемышам - 0,10-0,15, свиньям (на 100 кг веса)-0,25-0,50, птицам (на 1 кг веса) - 1,5 мг.

Для приготовления йодированной соли берут 2,5 г йодистого калия и растворяют в 100 мл остуженной кипяченой воды. Этот раствор сначала тщательно смешивают с 1 кг, а затем с 99 кг поваренной соли. Во время приготовления йодированной соли нельзя допускать ее соприкосновения с металлическими предметами. Хранят соль в сухих плотных емкостях, ее дают в тех же дозах, что и обычную поваренную соль.

C целью профилактики рекомендуется также удобрять ноля, луга и пастбища йодсодержащими средствами, в частности водорослями.

Недостаточность меди в кормах обнаруживается в нечерноземной зоне и Полесье, в районах с песчаными и торфяно-болотистыми почвами. Недостаточное поступление меди с кормом отражается прежде всего на овцах, на состоянии их шерстного покрова. Шерсть становится более грубой, тусклой, всклокоченной и менее извитой. При недостаточности меди ягнята, а также и поросята отстают в росте, у поросят искривляются ноги, у овец значительно снижаются выделение молока и воспроизводительная способность. Развивается малокровие с бледностью слизистых оболочек, уменьшением гемоглобина в крови и резким (в 30-40 раз) снижением меди в печени. Ослабляются окислительные процессы, животные худеют; одновременно уменьшается количество марганца в крови и печени.

Иногда у ягнят и овец появляются тяжелые нервные нарушения с расстройством движений, полупараличами и параличами конечностей. Такое заболевание обычно развивается при недостаточности меди и одновременном повышенном содержании свинца и молибдена. Называется оно энзоотической атаксией овец. В головном мозгу павших от энзоотической атаксии животных находят очаги расплавления мозговой ткани. Болезнь встречается в Прикаспийской низменности, Дагестане, Чечено-Ингушской АР и сопровождается высокой смертностью.

В целях профилактики и лечения заболеваний, связанных с недостаточностью меди, животным ежедневно дают сернокислую медь (медный купорос) в следующих дозах на голову: овцам 5-10 мг, ягнятам - 3-6, молодняку крупного рогатого скота - 25-50, взрослым животным - 50-100, поросятам-отъемышам - 2, свиньям (на 100 кг веса) -3-10, птицам (на 1 кг веса) - 2-10 мг в сутки. Практически поступают так: 1 кг сернокислой меди в виде порошка тщательно смешивают с 1 т поваренной соли и ежедневно дают эту смесь вместо обычной поваренной соли в следующих дозах в сутки: коровам (на 400-500 кг веса) 20-30 г и дополнительно (на 1 кг молока) 2-3 г; откармливаемому крупному рогатому скоту - взрослому 60-80 г, молодняку (на 100 кг веса) 40-50 г; овцам на 1 голову - суягным маткам 8-10 г, подсосным 11 -15 и взрослым овцам до случки 5-8 г.

Недостаточность марганца в кормах приводит к значительному снижению молочной продуктивности, к задержанию роста молодых животных. У самок наблюдается расстройство полового цикла, у самцов наступает частичная либо полная потеря воспроизводительной способности в результате глубоких качественных изменений (дегенерация) в семенниках.

Для профилактики нарушений, связанных с недостаточностью марганца, рекомендуется ежедневно добавлять в кормовые рационы животных сернокислый марганец в следующих дозах на голову: взрослому крупному рогатому скоту-75-250 мг, молодняку-10-30, овцам - 3-5, свиньям (на 100 кг веса) - 3-4, птицам (на 1 кг веса) - 50 мг.

Заболевания животных могут возникнуть также от избытка микроэлементов. Избыток в кормах таких микроэлементов, как стронций, барий, молибден и некоторые другие, при одновременной недостаточности кальция наблюдается в почвах и растительных кормах дальневосточных областей России по течению рек Ур и Зея и приводит к заболеванию молодняка животных и птиц, называемому уровской болезнью. Аналогичное заболевание там встречается и у людей. Основные признаки болезни: задержка роста и развития молодых животных, искривление и частые переломы костей конечностей и позвоночника, поражение суставов с нарушением их подвижности, истончением, деформацией и рассасыванием суставных хрящей, снижение продуктивности и воспроизводительной способности животных, значительная гибель молодняка.

С целью профилактики уровской болезни рекомендуются систематическая витаминно-минеральная подкормка животных, внесение фосфорно-кальциевых удобрении в почву и улучшение условий содержания животных, в особенности молодняка.

При избытке меди снижается количество гемоглобина и эритроцитов в крови, развиваются особая форма малокровия и прогрессирующее истощение.

От избытка стронция наступают значительные нарушения минерального обмена, что отражается на формировании и развитии костяка: возникает особая форма рахита.

При избытке фтора в питьевой воде у животных, как и у человека, происходит разрушение зубной эмали и развивается повышенная ломкость костяка. Эта болезнь называется флюорозом костей.

Избыток никеля у овец и крупного рогатого скота вызывает воспаление оболочек глаза, помутнение хрусталика (катаракта) и роговицы вследствие отложения в ней никеля. У животных возникает так называемая никелевая слепота.

Меры профилактики указанных выше нарушений и расстройств, вызываемых избытком некоторых микроэлементов, разработаны еще недостаточно. Они прежде всего должны быть направлены на улучшение зоогигиенических условий и нормализацию витаминно-минерального обмена у животных.

Витамины. Витамины - это органические вещества, совершенно необходимые для нормальной жизнедеятельности организма животных (по-латыни слово «вита»- жизнь). Они образуются преимущественно в растениях, принимают активное участие в обменных реакциях организма и оказывают воздействие на разнообразные физиологические процессы, такие, как рост, развитие, деятельность кровотворных органов, функции половой системы и проч. Источниками витаминов в период стойлового содержания скота могут быть хороший силос, заготовленный из молодых зеленых растений, вовремя убранное и хорошо высушенное (не на солнце) луговое сено и сено из клевера, вико-овсяной смеси и люцерны. Витаминами богаты также морковь и зеленые ростки пшеницы, ячменя, овса и др. Хотя витамины и не обладают такими питательными свойствами, как белки, жиры и углеводы, переоценить их значение в жизнедеятельности организма трудно.

Болезни, обусловленные недостатком витаминов в кормах, называются гиповитаминоз а ми, а отсутствием их - авитаминозами, но последние в практике бывают очень редко. Гипо- и авитаминозами чаще всего страдают беременные и кормящие матки вследствие того, что у них потребность в витаминах больше, чем у других животных, так как значительная часть получаемых ими витаминов идет развивающемуся плоду, а после его рождения - выделяется с молозивом и молоком.

Причинами гипо- и авитаминозов чаще всего бывают желудочно-кишечные и инфекционные заболевания, при которых резко нарушается деятельность слизистых оболочек и сапрофитной микрофлоры желудочно-кишечного тракта: нарушается активное участие их в синтезировании витаминов и превращении провитаминов в витамины.

Обогащение кормовых рационов витаминами значительно повышает усвоение кормов и продуктивность животноводства. Ускоряется рост животных, резко снижается отход молодняка и почти вдвое уменьшаются затраты корма на единицу прироста или продукции.

Витамины обозначают буквами А, В, С, D, E и др.

Витамин А образуется в организме из провитамина А, называемого каротином, и скапливается главным образом в печени. Каротин содержится во всех зеленых растениях и моркови, но он неустойчив и быстро разрушается при сушке трав на солнце. Лучше сохраняется в силосе и сенной муке, полученной из искусственно высушенного высококачественного сена, особенно сена бобовых растений. В сенной муке сохраняется до 85% каротина (В. Букин). Поэтому включение 3-4% такой муки в рацион свиней и птиц считается вполне достаточным для нормальной деятельности их организма.

Молодняк животных и птиц с первых дней своей жизни остро нуждается в витамине А, так как организм матери неспособен передавать плоду значительные запасы витамина. При отсутствии витамина А в кормах у молодых животных быстро развивается авитаминоз и они гибнут.

Витаминное голодание, обусловленное недостатком витамина А, часто сопровождается заболеванием глаз (куриная слепота), у беременных животных оно иногда приводит к абортам, а у молодняка способствует, кроме того, возникновению желудочно-кишечных и других заболеваний.

В. Букин указывает, что, по наблюдениям Латвийского института животноводства и ветеринарии, за счет широкого и умелого использования витаминов можно в 4- 5 раз уменьшить норму выпойки молозива и цельного молока для выращивания телят и сократить ее до 80- 100 л вместо 400-500 л. После этого рекомендуется перейти на скармливание снятого молока -обрата, обогащенного витаминами А и D, поскольку последние при сепарировании молока удаляются вместе с жиром и в обрате отсутствуют. Поэтому такая добавка витаминов обязательна. Указанный способ выпойки телят дает большие выгоды: он позволяет сберечь 12-14 кг сливочного масла от выпойки молока каждому теленку при затратах на витамины всего лишь по 1 р. 80 к. на голову.

Потребность животных и птиц в витамине А примерно такая: лошадям, крупному рогатому скоту - около (H) ЕД на 1 кг веса, свиньям - 120, лактирующим маткам - 300 ЕД на 1 кг веса, цыплятам - 2500 ЕД на 1 кг корма, несушкам - 500, индейкам - 5000 ЕД на 1 кг корма. При недостатке полноценных кормов используют молодые ветки сосны и ели, а также применяют рыбий жир: он богат каротином. В пастбищный сезон животные получают его в достаточном количестве с зеленой травой, а поэтому в дополнительной витаминной подкормке не нуждаются. При нехватке каротина или витамина А развивается гипо- и даже авитаминоз А.

Витамины группы В объединяют до 12 разных витаминов, в том числе B1 и B12. Витамины группы В необходимы главным образом для свиней и птиц. Ими богаты сухие кормовые и пивные дрожжи, которые с успехом применяются в виде добавки в кормовые рационы. Витамины группы В укрепляют нервную систему и деятельность сердца, способствуют нормальному развитию органов пищеварения у новорожденных, особенно пред-желудков жвачных, и повышают устойчивость организма к заболеваниям. При недостатке этих витаминов, в частности витамина B1, у животных возникают нервные расстройства, повышенная возбудимость, судороги, общая слабость, поносы и запоры, отеки конечностей, исхудание. Птицы при недостаточности витамина В часто гибнут во время судорожных припадков.

Особого внимания заслуживает витамин B12. В этой группе витаминов он наиболее дефицитен, так как его нет ни в растительных кормах, ни в дрожжах. В незначительном количестве он содержится в рыбной и мясокостной муке- и в молочных отходах. Но основными поставщиками его являются биофабрики, где он вырабатывается в больших количествах. Институту биохимии Академии наук России с помощью метанобразующих бактерий, выращиваемых на отходах спиртовых заводов - барде, удалось получить сухую биомассу, которая содержит 50-60% белка и по содержанию витамина B12 более чем в 1000 раз богаче рыбной муки. При широких испытаниях биомассы на свиньях и птице привесы возрастали на 18-30%, повышалось усвоение белка и каротина кормов, снижался отход молодняка.

Образование витамина B12, а вместе с ним и белка происходит и в самом организме животных, особенно в рубце жвачных и толстом отделе кишечника. Это зависит от деятельности содержащихся в нем микроорганизмов, обладающих способностью синтезировать витамин и содействовать накоплению его в организме. Больше всего витамина B12 в печени и почках, много в тресковой печени, рыбной муке, в содержимом желудка и кишечника жвачных и в помете птиц.

Установлено, что длительное пребывание помета птиц в помещении способствует образованию витамина В12 содержащимися в нем микробами. Считают, что «...если птица не имеет в кормовом рационе достаточного количества витамина B12, то она инстинктивно поедает помет, в котором находится этот витамин». Такое явление, называемое копрофагией, наблюдается не только у птиц, но особенно у поросят.

Основным элементом витамина B12 является кобальт, содержащийся в количестве 4,5%. Считают, что лечебное и питательное действие этого витамина, а также и это кровотворная способность зависят главным образом от наличия в нем кобальта.

В настоящее время с успехом используют так называемый биологический препарат витамина B12 (ПАБК). Наряду с применением свиноматкам и поросятам препарат используют с профилактической и лечебной целью против авитаминозов группы А, желудочно-кишечных расстройств, малокровия и для лучшего развития телят и птиц.

Телятам для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, возникающих на почве погрешностей кормления, ПАБК дают в первые 3 дня после рождения по одному разу в день, в дозе 40-50 мкг (в расчете на содержание витамина В12). C лечебной целью при малокровии, авитаминозах группы В и желудочно-кишечных расстройствах препарат применяют за 15 минут до кормления 3 раза в день до прекращения заболевания.

При содержании витамина В12 в биопрепарате ПАБК 1000 мкг в 1 л однократные дозы его телятам (на голову): в возрасте 1 -10 дней - 40-50 мл, 11-20 дней - 50-60, 21-30 дней - 60-80, старше 30 дней-100 мл. При содержании витамина в иной концентрации делают соответствующие перерасчеты на миллилитры. Дозы препарата обычно указываются на этикетках флаконов, в которых он выпускается.

Для профилактики авитаминозов группы В, малокровия и желудочно-кишечных заболеваний у цыплят ПАБК дают 1 раз в сутки с кормом или вместо воды 3 дня подряд (в оцинкованных поилках давать нельзя). Однократные дозы (на голову): цыплятам в возрасте 1 - 5 дней - 0,5-1 мл, 6-10 дней - 1 -1,5, 11-20 дней - 1,5-2, 21-30 дней - 2-3, старше 30 дней и взрослым птицам - 3-4 мл.

C целью лечения цыплят препарат ПАБК применяют в тех же дозах, но не однократно, а 3 раза в день до прекращения заболевания.

Разумеется, что наряду с применением витамина B12 в хозяйствах необходимо проводить надлежащие санитарно-гигиенические и зоотехнические мероприятия, направленные на повышение устойчивости организма животных к заболеваниям.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, в естественном виде содержится в ягодах шиповника и черной смородины, апельсинах и лимонах, в хвое сосны и ели, листьях липы и березы, в щавеле, капусте, крапиве и др. Из них и вырабатывают этот препарат, но его получают и искусственным, синтетическим путем. Витамин C называют противоцинготным, препятствующим появлению цинги и способствующим излечению ее. Поэтому в нем больше всего нуждаются свиньи, собаки и другие плотоядные животные, не питающиеся растительными кормами и склонные к этому заболеванию.

Аскорбиновая кислота укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает разрыхление и кровоточивость слизистых оболочек, активизирует деятельность желудочно-кишечных и других ферментов и гормонов. Применяется при гипо- и авитаминозе C (цинга, скорбут), заболеваниях сердца, печени, плохо заживающих ранах, язвах и др. Дозы для внутреннего применения (на 1 прием): лошадям - 0,5-3 г, крупному рогатому скоту - 0,7-4, мелкому рогатому скоту - 0,2-0,5, свиньям - 0,1-0,5, собакам - 0,03-0,1, лисицам и песцам - 0,05-0,1, соболям и норкам - 0,005-0,05 г (И. Е. Мозгов).

Витамин D в кормовых рационах считают весьма дефицитным. По данным профессора В. Букина, он имеется в минимальных количествах даже в лучших по его содержанию кормах (сено солнечной сушки, рыбьи жиры, цельное молоко и др.). Витамин D способствует усвоению организмом солей кальция и фосфора и правильному формированию и развитию костяка. Его называют противорахитическим витамином, так как при его дефиците у молодняка развивается рахит. При выпасе животных в летнее время в добавках этого витамина нет необходимости, поскольку под действием солнечной лучистой энергии он образуется в самом организме. В витамине D очень нуждается молочный скот, так как с каждым литром молока коровы выделяют, а следовательно, и теряют свыше 1 г кальция, а также куры-несушки, которым соли кальция необходимы на формирование яичной скорлупы.

В обеспечении организма витамином D большое значение имеют моцион животных на свежем воздухе и облучение их ртутно-кварцевыми и. другими лампами. Под влиянием ультрафиолетовой энергии происходит превращение провитамина эргостерина в витамин D2 и провитамина 7 - дегидрохолестерина - в витамин D3 и обогащение ими организма. Ценным источником концентрата витамина D, используемого в животноводстве, являются облученные дрожжи, представляющие сухой препарат со стандартным содержанием витамина. Один килограмм таких дрожжей в состоянии обогатить витамином D 15-20 т кормов для животных.

В целях профилактики авитаминоза D (рахита) в стойловый период содержания рекомендуется вводить в рацион витаминные препараты, исходя из суточной потребности животных в витамине D. Их можно вводить не ежедневно, а с интервалами в 5-10 дней. В зависимости от биологической активности препаратов рекомендуются следующие нормы введения их.

При появлении признаков заболевания рахитом дозы этиx препаратов надо увеличить в 5-10 раз, улучшить минеральное кормление, ввести ультрафиолетовое облучение и организовать ежедневные прогулки животных, особенно в солнечные дни.

Витамин E называют витамином воспроизводства. Он благоприятно влияет на образование и жизнедеятельность сперматозоидов, половую охоту производителей и самок, на их способность к деторождению и на развитие зародыша. Нормализуя функции размножения самцов и самок, он предотвращает у них бесплодие. В естественном виде витамин E содержится в злаковых растениях и зерне, в овощах, хлопковом масле и масле облепихи, молоке, свином сале и т. д. Но его можно получить также синтетическим путем. В промышленном производстве витамин E обычно добывают из зародышей пшеницы и выпускают в виде масляного концентрата, содержащего в 1 мл 0,003 г витамина. Доза витамина внутрь: крупному рогатому скоту - 0,01-0,03 г, собакам- 0,001-0,002, лисицам и песцам - 0,0005-0,001 г.

Изложенное выше показывает, насколько велико значение отдельных питательных веществ того или иного корма для жизненных процессов организма и для сопротивляемости его различным заболеваниям. Однако для того, чтобы кормление достигло своей цели и сыграло должную роль в профилактике заболеваний, одного лишь качественного состава кормов далеко не достаточно. Для этого необходимо, кроме того, правильно составлять кормовые рационы и соблюдать установленные зоогигиенические правила кормления животных.

В основу кормления животных положены нормы кормления, установленные наукой и проверенные практикой. На основе этих норм для животных составляют кормовые рационы. Правильно составленный кормовой рацион должен содержать все необходимые животному питательные вещества и удовлетворять полностью его потребности. При этом количество и сочетание питательных веществ в рационе, как отмечают А.П. Дмитроченко и др., не должно быть шаблонным, а должно исходить из конкретных хозяйственных условий, потребностей отдельных животных в различных кормах и из физиологических возможностей организма.

Кормление по нормам самое целесообразное и правильное, так как отвечает действительным потребностям животных в питательных веществах и дает возможность получить от них больше мяса, жиров, молока, шерсти и т. д. Напротив, кормление без веса и меры, а также плохая подготовка кормов к скармливанию и другие погрешности кормления в той или иной мере отражаются на общем состоянии организма животных и очень часто приводят к желудочно-кишечным и другим заболеваниям. Так, например, скармливание животным обильного суточного рациона за 1-2 раза и чрезмерное поедание ими сочных и сильно бродящих кормов (клеверной травы и др.) очень часто вызывают заболевание желудка и кишечника, иногда приводящее к смертельному исходу.

Систематическое нарушение распорядка дня в смысле кормления и водопоя расстраивает нормальную деятельность желудка, и кишок и приводит к ослаблению организма различным заболеваниям.

Скармливание животным больших количеств высокопитательных концентрированных кормов без учета потребностей в них и физиологических возможностей организма ведет к нарушению обмена веществ, ожирению, ослаблению сопротивляемости вредным внешним влияниям

Обильное кормление высокопродуктивных коров с первых дней после отела часто приводит к резкому нарушению обмена и тяжелому заболеванию - токсемии; животные теряют хозяйственную ценность и нередко гибнут. Следует также иметь в виду, что даже кратковременное снижение кормового рациона высокодойных корон и нарушение распорядка дня выводят их из нормального состояния, в результате чего резко снижаются удои молока, и, чтобы достичь повышения продуктивности коров до прежнего уровня, требуются довольно продолжительное время и большая затрата сил и средств.

Следовательно, кормление животных достигает своей цели только тогда, когда правильно составляется и вовремя используется кормовой рацион, когда он удовлетворяет потребности животного и когда разумно и целесообразно используются корма хозяйства.

Особенности кормления беременных животных. Чтобы сохранить здоровье беременных животных и получить от них здоровое потомство, весьма важно обеспечить их полноценным кормлением во все периоды беременности.

Переменным животным требуется больше питательных веществ. Они им необходимы для обеспечения физиологических функций своего организма, для развития плода и отложения запасов, из которых образуется молоко после родов.

Кормление беременных животных должно быть в полном соответствии с периодом беременности. В первую половину беременности в кормовой рацион для маток надо вводить больше объемистых кормов (силос, сено и др.) и меньше концентратов. Во вторую половину беременности дачу грубых кормов уменьшают, а количество концентратов увеличивают, так как для роста плода в этот период требуется больше питательных веществ.

Кормовой рацион беременных животных должен содержать достаточное количество белков, минеральных веществ и витаминов, необходимых для полного удовлетворения потребностей не только матери, но и развивающегося плода. В частности, животным рекомендуется давать толченый мел, костяную муку, фосфорин, столовую соль, микроэлементы - кобальт, медь, йод и др. в обычных дозах. Кроме хорошего сена и силоса, очень полезны морковь, витаминизированный рыбий жир, пророщенное зерно, концентраты витаминов А, В, D. Недостаток этих веществ в рационах маток может быть причиной даже массовых абортов.

Недостаточное кормление в сочетании с плохими условиями ухода и содержания приводят к быстрому истощению беременных животных и нарождению от них слабого, нежизнеспособного приплода, который нередко гибнет. Скармливание беременным животным испорченных и промерзших кормов, большого количества силоса, барды, пивной дробины и т. п., как и поение холодной водой, недопустимы, потому что могут вызвать аборт. Витаминное голодание, обусловленное отсутствием в кормах витамина А, и содержание беременных животных в станках с большим уклоном пола иногда приводят к аборту, выпадению влагалища и матки. Недостаток в кормах и питьевой воде минеральных веществ способствует возникновению остеомаляции у беременных животных и рождению рахитичного приплода.

Кормление молодняка. Кормление молодняка подразделяется на обычное и диетическое.

Обычное кормление. I. Кормление телят. Поить теленка надо не позднее чем через час после рождения и только парным, безусловно чистым молозивом.

C этой целью доение коров производят перед каждой дачей молока телятам. Если же молозиво остыло, его подогревают до 35-38°. Дача телятам молозива необходима, так как оно очень богато высокопитательными белками, минеральными солями, витаминами и защитными веществами, повышающими устойчивость телят к заболеваниям.

Совершенно недопустимо выпаивать холодное молоко, закисшее и тем более загрязненное,

В хозяйствах, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям молодняка, как и в откормочных, иногда телят выращивают поддойно-подсосным способом. В течение недели после отела перед дойкой теленка подпускают к своей матери, а затем уже додаивают ее.

Молозиво и молоко выпаивают телятам из специальных 2-3-литровых поилок с резиновыми сосками или даже через обычную соску. Это способствует более медленному поступлению молока в желудок и разбавлению его слюной, что улучшает переваривание молока и предохраняет телят от желудочно-кишечных заболеваний и расстройств.

C первых дней народившемуся молодняку необходимо давать чистую кипяченую, остуженную до 30° воду через 1-2 часа после кормления молоком. При появлении поноса количество воды увеличивают, а дачу молока уменьшают до половины или на одно кормление заменяют его полностью водой. В течение 10-15 дней выпаивают молоко матери по определенной схеме, причем в первые 4-5 дней рекомендуется поить теленка досыта, не менее чем 5 раз в сутки. C 16-20-дневного возраста молоко постепенно заменяют обратом.

Опыт передовиков животноводства показал, что телята развиваются значительно лучше, если с этого возраста их приучают к концентратам. К концу месяца юлит приучают к сену и корнеплодам. Минеральная подкормка обязательна. Необходимо также, чтобы в рационе были корма, богатые витаминами: хорошее луговое или клеверное сено и морковь. При отсутствии их дается рыбий жир, содержащий витамин А и витамин D. Это имеет большое профилактическое значение.

За последнее время в практику животноводческих хозяйств все шире внедряется сменно-групповое выращивание телят, рекомендованное Научно-техническим советом MCX СССР в 1961 г.

После выпойки молозивом матери в первые 5-8 дней подбирают телят одинакового возраста и веса, группируют по 3-4 головы и закрепляют за коровами-кормилицами, имеющими годовой удой от 2000 до 3000 кг. Коров и телят содержат раздельно. Телят подпускают к кормилицам 3 раза в сутки в одни и те же часы, открывая дверцы групповых клеток, где они содержатся. Кормление продолжается не более 30 минут; обычно телята сами уходят на свои места. Продолжительность выращивания их под кормилицами определяется в 2-3 месяца. Следовательно, за период лактации коров может пройти от 2 до 4 туров сменно-группового выращивания телят. После отъема телят коров в течение 1 месяца доят, затем снова закрепляют по 3-4 теленка.

За этот период витаминно-минеральная и питательная подкормка телят обратом, концентратами, сеном, силосом производится обычным путем.

Опыт животноводов показывает, что при таком способе выращивания создаются лучшие условия для сохранения, развития молодняка и профилактики заболевании; обеспечиваются более высокие привесы телят, сокращаются затраты труда и снижаются расходы кормов и себестоимость 1 кг привеса в молочный период.

II. Кормление поросят. При выращивании поросят основная задача состоит в том, чтобы полностью сохранить их и вырастить крупных, здоровых, высокопродуктивных животных. После санитарной обработки родившихся поросят подсаживают под матку, вымя которой предварительно обмывают теплым 2-процентным раствором борной кислоты или соды.

C первых же дней поросята нуждаются в минеральной подкормке, так как молоко свиноматок очень бедно железом. Во избежание малокровия, развивающегося у них на почве недостатка железа, поросятам рекомендуется задавать с 3-5-дневного возраста раствор железного купороса (2,5 г железного купороса растворяют в 1 л горячей воды). Вначале, когда поросята еще малы, остуженным раствором железного купороса смачивают соски вымени или же по чайной ложке вливают его каждому поросенку в рот. В дальнейшем этот раствор по 10 мл на голову примешивают к кормам.

Для профилактики и лечения малокровия у поросят рекомендуют давать в течение 5-10 дней по 0,5-1 г глицерофосфата железа. Дают его через рот чайной ложечкой, 1 раз в день или через день, предварительно размешивая препарат в чашечке с 3-4 мл воды или молока. Иногда скармливают поросятам 5-7-дневного возраста специальный гранулированный комбикорм в виде крупинок, содержащий 1 - 1,5% глицерофосфата. Комбикорм дают с корытцах по 30-50 а в день в течение 6-10 дней и рядом с корытцами ставят поилки с водой.

С лечебной целью глицерофосфат применяют в дозе 1-1,5 г в день и дают в течение 6-10 дней. Признаки малокровия проходят на 6-8-й день. Одновременно проводят меры по улучшению условий содержания, ухода и кормления поросят в соответствии с ветеринарно-зоотехническими требованиями и дают другие минеральные вещества (мел, костяную муку, древесный уголь).

В целях профилактики желудочно-кишечных заболеваний очень полезно давать ацидофилин, искусственное и сухое молозиво. Для приготовления искусственного молозива берут 1 л пастеризованного молока и прибавляют 2-3 желтка куриных яиц, растертых в 15 мл рыбьего жира, и 10 а поваренной соли. После этого молозиво считается готовым к употреблению.

C 15-20-дневного возраста поросят постепенно приучают к зерновым кормам и коровьему молоку. Молоко должно быть свежим, полученным от здоровых коров. Желательно, чтобы оно было парное и притом от одних и тех же коров, но не сборное.

Остывшее молоко перед выпаиванием необходимо подогреть до 35-37°. C 3-5-дневного возраста поросятам надо давать кипяченую чистую воду комнатной температуры, с 5-7-го дня - зерновую подкормку в поджаренном виде, а с 10-го дня варят каши, кисели, мучнистые корма и т. д.

Отъем поросят производят в двухмесячном возрасте и притом постепенно, все реже и реже подпуская их к матке для кормления. Если же в вымени накапливается очень много молока, поросят подпускают еще раз во избежание воспаления вымени у свиноматки.

III. Кормление ягнят. Ягнят (и козлят) держат под маткой до 3-месячного возраста. При многоплодных окотах отнимать лишних ягнят от овцематки не следует, но во избежание истощения и заболеваний овцематки необходимо лишь улучшить кормление ее. В крайнем случае третьего ягненка можно подпустить под другую матку с одинаковым сроком окота. Овцематок с ягнятами содержат в тепляках в течение первых 3-5 дней, а затем переводят в кошару. Первое кормление ягнят должно быть не позднее 30 минут после окота.

Подкормку ягнят концентратами и минеральными веществами (мел, костяная мука и др.) обычно начинают с 10-15-дневного возраста, причем очень хорошим кормом в этот период является процеженный овсяный отвар. На основе опыта лучших животноводов рекомендуется также кормить ягнят коровьим молоком. Кормление коровьим молоком в первые 10-12 дней надо производить не реже чем через 2 часа, а позднее - не реже чем через 3 часа. Посуда, из которой выпаивают молоко, должна быть чистой. Со 2-3-й недели ягнятам необходима также питьевая вода 2-3 раза в день.

Отъем ягнят от маток производят в 2,5-3-месячном возрасте, а от племенных овец-не ранее 3-4 месяцев. В пастбищный период ягнят выгоняют на пастьбу вместе с овцематками, начиная с 4-5-дневного возраста.

IV. Кормление жеребят. Подсосный период жеребенка в среднем продолжается 6-7 месяцев. По истечении этого срока жеребят отнимают от маток, сосредоточивают группами и обеспечивают разнообразными удобоваримыми кормами (зеленая трава, хорошее сено, морковь и небольшое количество концентратов). В летнее время их выпускают на пастбище, причем жеребчиков и кобылок содержат отдельно. На пастбище их содержат круглые сутки. Для защиты от дождей и ветра устраивают закрытые с трех сторон навесы.

Диетическое кормление. В животноводстве и ветеринарии оно практикуется главным образом в отношении молодняка и больных животных. Поэтому его можно подразделить на кормление профилактическое и лечебное.

В понятие о профилактическом кормлении молодняка прежде всего входят снабжение его рационами, полноценными по питательности и витаминно-минеральным веществам, а также непременная доброкачественность, удобоваримость и высокая усвояемость кормов и хорошая подготовка их к скармливанию, соблюдение постоянного режима кормления и поения животных.

Если при расстройстве пищеварения испражнения у заболевших телят и поросят приобретают более светлую окраску, кислый запах и становятся пенистыми, значит в кишечнике преобладают бродильные процессы. В этом случае из их рациона надо исключить корма, богатые углеводами (корнеплоды, картофель, овсянку и пр.), и давать ацидофильную простоквашу, молоко, жмыхи, мясную муку. Благоприятны также натуральный желудочный сок лошади и искусственный желудочный сок.

Если же испражнения приобретают более темный цвет и гнилостный запах, значит в кишечнике преобладают процессы гниения с образованием сероводорода и других гнилостных продуктов. В этом случае поступают наоборот: из рациона исключают белковую пищу, молоко и молочные продукты и скармливают углеводистые корма. Одновременно назначают концентраты витаминов А и D2: витамин А поросятам - по 10-15 тыс. ЕД, телятам - по 15-20 тыс. ЕД; витамин D (при содержании его в количестве 50 тыс. ЕД в 1 мл) -соответственно по 2 и по 3 капли в день. Дают также минеральные вещества - кальций, фосфор, а поросятам и железо. С этой целью используют прежде всего естественные источники названных веществ - молозиво и коровье молоко, морковь, корнеклубнеплоды, сенную муку, особенно из бобовых растений, силос, костяную муку, толченый мел, столовую соль.

Предоставляют прогулки и обращают особое внимание па доброкачественность молока и чистоту посуды, из которой выпаивают его, так как главными причинами заболевания и падежа молодняка в первые 2-3 недели их жизни являются нарушения условий содержания и кормления.

При невозможности принимать корм из-за повреждении во рту и глотке проводят искусственное питание через прямую кишку (1%-ный раствор сахара, глюкозы и пр.), возможно (5%-ный раствор глюкозы) или внутривенно (20-40%-ный раствор глюкозы, 5-10%-ный раствор спирта, 0,85%-ный раствор поваренной соли).

С целью профилактики заболеваний молодняка из диетических кормов рекомендуются: ацидофильная простокваша, сенной настой, силосный сок, овсяный кисель, осоложенный корм, натуральный желудочный сок лошади, слизистые отвары, картофельное пюре и др.

Ацидофильную простоквашу с профилактической целью рекомендуется скармливать с первого дня жизни телят вместе с молозивом или молоком. Примерные суточные нормы простокваши: в возрасте от 1 до 7 дней - 100-400 мл в день; с 7-го по 14-й день - 500-700; с 15-го по 30-й день - 800-900 мл. C лечебной целью нормы простокваши увеличивают в 2-3 раза за счет снижения дачи молока, не снижая, однако, количества концентратов. Если поносы не прекращаются, молоко из рациона исключают совсем и скармливают только простоквашу. Под влиянием молочной кислоты, имеющейся в ней, повышается кислотность желудочного сока и подавляется деятельность вредных микробов, вызывающих желудочно-кишечные заболевания.

Сенной настой готовят из самого лучшего, мелко изрезанного сена и после пастеризации в течение 5 минут при 70-80° остужают до 37-38° и выпаивают в свежем виде с 3-5-го дня жизни. Его используют как дополнительное питательное средство, улучшающее аппетит и предупреждающее желудочно-кишечные заболевания. По-видимому, каротина в нем содержится очень немного. При наличии поноса настой применяют с лечебной целью. В это время норму молока или молозива снижают вдвое, заменяя их настоем, либо даже на 10-12 часов полностью исключают из рациона теленка и поят его одним сенным настоем. Дают его за 30-60 минут до поения молоком или молозивом.

Силосный сок стерилизуют 30-40 минут при 70-80° и дают телятам вместе с молозивом или молоком с целью профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств 3-4 раза в сутки в дозах: телятам до 10 дней - с профилактической целью 15 мл, с лечебной - 20 мл; в возрасте 20 дней - соответственно 25 и 40 мл, старше 20 дней - от 50 до 60-100 мл.

Овсяный кисель готовят из непросеянной овсяной муки хорошего качества, хранят его в холодном месте. Овсяный кисель дают только в свежем виде вместе с молоком после подогревания до 36-38°. Кисель - очень питательный диетический корм. Телята раннего возраста очень хорошо поедают его и прибывают в весе. Примерные суточные дозы для телят: в возрасте 12-15 дней - 100-300 а, 16-21 дня - 450-600, 22-28 дней -700- 900, 29-35 дней - 1200-1800, 30-45 дней -2400 г.

Осоложенные корма готовят с целью превращения содержащегося в зерне крахмала в сахар и повышения вкусовых качеств. Количество сахара в нем увеличивается в 2-3 раза и достигает 8-12%. Осоложенный корм скармливают в свежем, незакисшем состоянии, в количестве, не превышающем 50% от нормы концентратов, чаще же от 100 до 300 а в сутки.

Натуральный желудочный сок лошади, предложенный А. М. Смирновым, широко применяется для профилактики и лечения при желудочно-кишечных и других заболеваниях, особенно молодняка. Он представляет собой прозрачную жидкость, лечебные свойства которой лучше всего сохраняются в холодильнике при температуре от 0 до -1,5° в хорошо закупоренных стерильных флаконах.

Профилактическая и лечебная дозы сока для внутреннего применения: для телят - 30-50 мл, для поросят - 10-25 мл. Натуральный желудочный сок лошади дают телятам и поросятам в этих дозах 2-3 раза в день за 10-20 минут до кормления. Цыплятам его наливают в поилки (неметаллические) или в фарфоровые чашки и дают в виде питья также 2-3 раза в день и тоже за 10-20 минут до кормления.

Курс лечения телят при простой диспепсии в среднем 1-2 дня, при токсической, в комплексе с другими лечебными мероприятиями, - 3-4 дня; поросят - 3-4 дня.

На курс лечения теленку в среднем требуется 250- 300 мл сока. Перед дачей его рекомендуется вместо молозива сначала выпаивать по 0,7-1 л физиологического 0,85%-ного раствора поваренной соли, а при следующем очередном кормлении давать молозиво пополам с охлажденной кипяченой водой.

Искусственный желудочный сок рекомендуется для тех же целей. Для приготовления его берут 5 мл крепкой соляной кислоты (удельный вес 1,19), разводят в 1 л остуженной кипяченой воды, добавляют 10 г пищевого пепсина, и сок считается готовым к употреблению. Телятам его дают по 50-100 мл 3 раза в день.

Слизистые отвары готовят из льняного семени, овса и ячменя, охлаждают до 37-39° и скармливают телятам примерно в таком же количестве, как и овсяный кисель. При отравлениях отвары применяют как обволакивающие средства.

Картофельное пюре используют для телят послемолозивного возраста вместе с молоком. Сначала его задают в количестве до 200 г, а к месячному возрасту суточную норму доводят до 1,5 кг.